Spurensuche an der Somme. Die Fortsetzung. Post aus Rostock und Bonn

Enkel und Urenkel auf der Suche nach den Spuren ihrer Großväter oder Urgroßväter. Insgesamt dienten im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite etwa 13,25 Millionen Mann. Jede zweite Familie trauerte um einen Gefallenen, litt mit Verletzten im ersten industriell geführten Krieg. Die größte Materialschlacht, der größte Stellungskrieg. 2014, somit 100 Jahre nach Ausbruch des Krieges, wuchs das Interesse am Schicksal von Opa oder Uropa. Es ist ungebrochen. Zweimal bloggte ich zu diesem traurigen Kapitel unserer (Familien-)Geschichte.

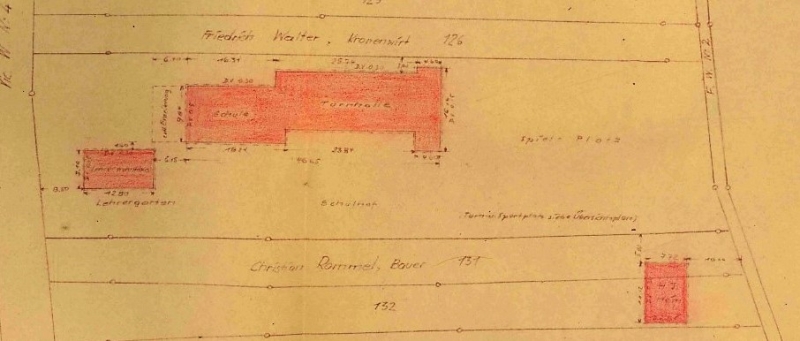

Da war mein Onkel Wilhelm Bächle (1891-1918), vor allem aber mein Großvater Gotthilf Schrodt (1887-1916). Zufällig stieß ich auf einer Porträttafel der im Ersten Weltkrieg gefallenen Schützinger auf sein Bild, mit Uniformmütze, veröffentlicht im Jahrbuch des Enzkreises. Er starb am 15. September 1916, somit 34 Jahre vor meiner Geburt, im Schützengraben bei Berny-en-Santerre – seine Tochter Emilie Gertrud (1916-1998), meine Mutter, war damals gerade dreieinhalb Wochen alt. Sterbliche Überreste, die bestattet werden konnten, gab es nicht. Er verbrannte im Schützengraben bei lebendigem Leib. Eines der Millionen Opfer des Ersten Weltkrieges.

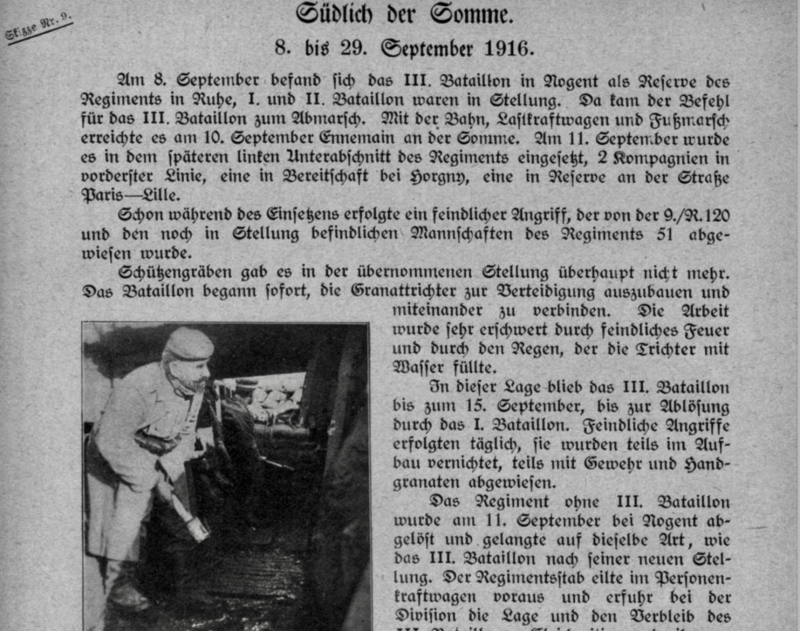

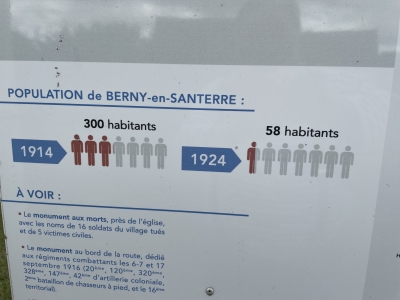

Berny-en-Santerre, zehn Kilometer von Péronne entfernt. Denn dort verlief an seinem Todestag die Front zwischen deutschen und französischen Heeren, wie der Tagebucheintrag seiner Kompanie belegt. Heute heißt das: nördlich des Autobahnkreuzes A1/A29 und südöstlich der Autobahn 1. Hier tobte um den 15. und 16. September 1916 die Schlacht um Berny. Am 17. September rückte die 10. französische Armee in das kleine Dorf ein und befreite es von den Besatzern, nahm 1400 deutsche Soldaten gefangen.

Sechs Jahrzehnte brauchte es, bis ich mich aufraffte, sein Schicksal vor Ort zu erforschen. Ziel war die Picardie. An einem Samstag im Juli 2023 fuhr ich nach Berny-en-Santerre, eine Mini-Gemeinde im Norden Frankreichs, zugehörig dem Département Somme in der Region Hauts-de-France (Region Oberfrankreich), die wiederum unter anderem an Belgien und die Normandie grenzt.

Somit Ende Juli 2023. Erstmals auf den Spuren meines Großvaters in Frankreich. Leicht ratlos zunächst, aber auch neugierig, stehe ich an einem Juli-Samstag des Jahres 2023 in dem winzigen französischen Dorf. Es zählt 155 Einwohner, unterhält zwei Kriegerdenkmale und eine ungewöhnliche Informationstafel am Rande der einzigen Durchfahrtsstraße. So begann mein Text darüber in meinen Lienzinger Geschichte(n) am 10. August 2023.

Den las nach Monaten - das Internet ist schließlich grenzenlos öffentlich - ebenfalls ein Suchender, so dass mich am 2. Januar 2024 Post aus Rostock erreichte.

"Spurensuche an der Somme. Die Fortsetzung. Post aus Rostock und Bonn" vollständig lesen