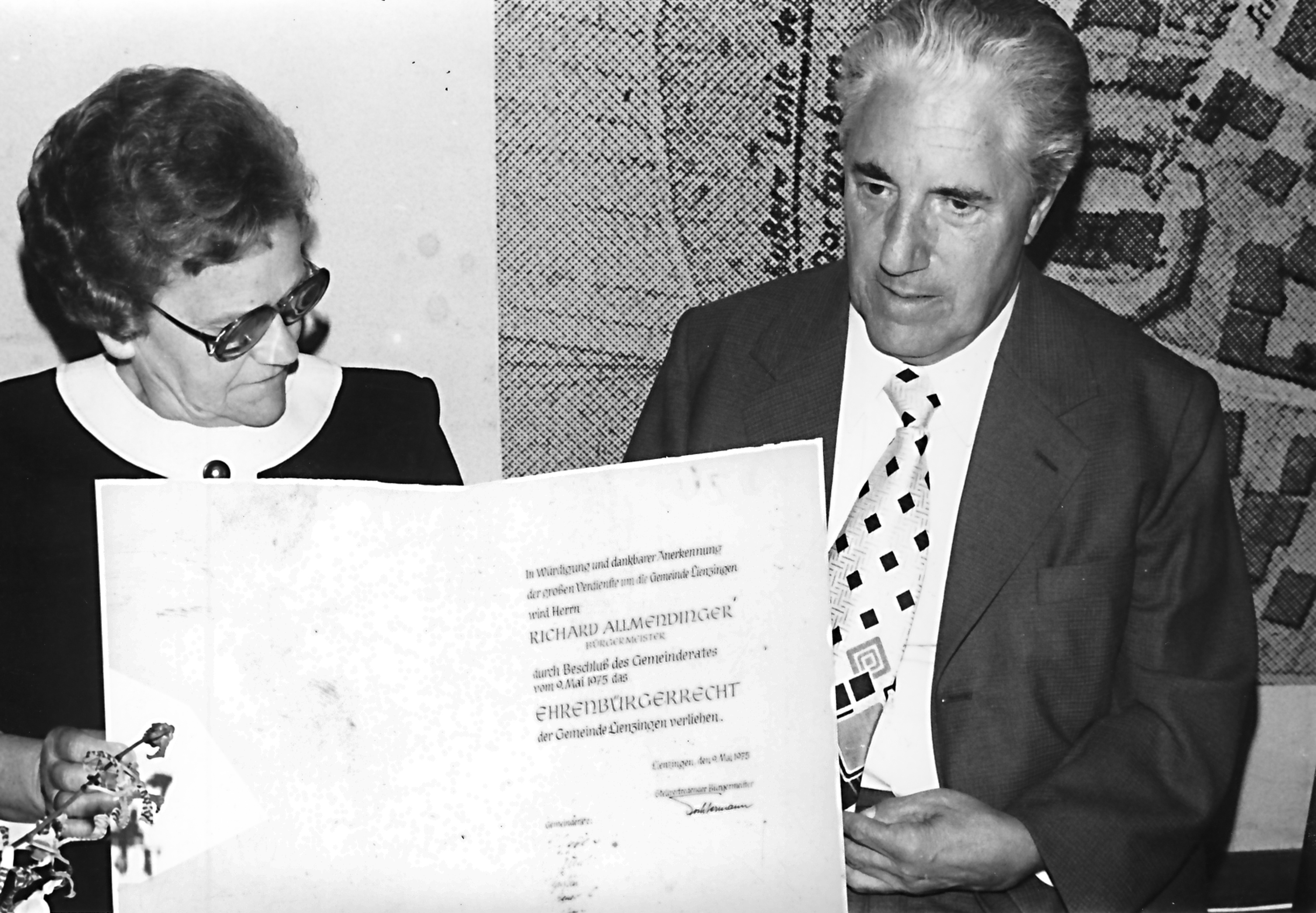

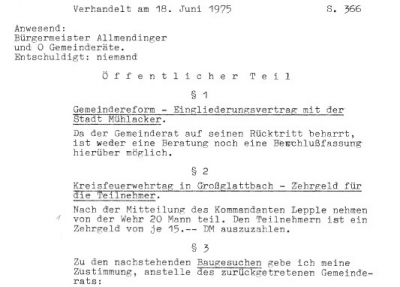

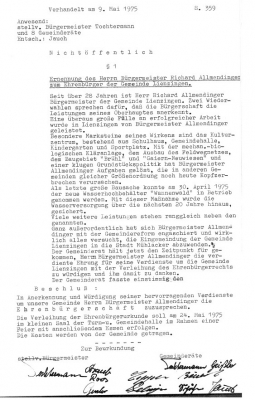

Ich werde in Zukunft Briefmarken sammeln und mich nicht mehr wegen ein paar Pfennigen mit den Gemeinderäten herumschlagen, zürnte Richard Allmendinger, als er gerade eine Niederlage in seinem Gremium erlitten hatte. Obwohl er in all den Jahren, in denen er Lienzinger Bürgermeister war, keineswegs oft den Saal im ersten Stock des Rathauses als Verlierer verließ, saß der Widerstand der zehn Ratsmitglieder im Frühjahr 1971 gegen eine leichte Anhebung der Entwässerungsbeiträge tief. Doch er blieb, ging erst am 4. Juli 1975 und damit einen Tag vor dem unfreiwilligen Anschluss an Mühlacker von Bord. Zum Schluss stand er fast allein auf der Brücke. Seine zehn Ratsmitglieder protestierten gegen das für Lienzingen negative Urteil des Staatsgerichtshofs mit ihrem gesammelten Rücktritt in der Sitzung vom 24. Mai, in den folgenden drei letzten Sitzungen blieb der Schultes allein im Ratssaal. Den letzten habhaften Beschluss fasste das Gremium am 9. Mai, wie 15 Tage später eim Rücktritt hinter verschlossenen Türen: Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an den scheidenden Bürgermeister. Ein freundlicher Akt (Stadtarchiv Mühlacker=STAM, Li B, 327, S. 359 und 364).

Der Schultes und der Gemeinderat: Gerade von der ersten demokratischen Wahl nach Kriegsende, die im Januar 1946 stattfand, und der Zwangseingemeindung von Lienzingen nach Mühlacker im Juli 1975, lebte die kommunale Selbstverwaltung des Dorfes vom ehrenamtlichen Engagement von insgesamt 43 Ratsmitgliedern in 29 Jahren. Mit Ausnahme der Jahre 1962 bis 1964 reine Männerrunden. Zuerst acht, dann zehn Räte jeweils plus Bürgermeister. Die Tische meist in U-Form gestellt, saßen Schultes – Vorsitzender und Protokollführer in einem – und der Gemeindepfleger an der Stirnseite zur heutigen Friedensstraße hin.

Lienzinger Geschichte(n) als Serie im Blog. Heute mit viel Atmosphäre und einer Portion Statistik: Über den Gemeinderat, dem in fast drei Jahrzenten und zehn Wahlperioden 43 Mitglieder angehörten. Von Erwin Bonnet als dem Gesamt-Stimmenkönig, Krach um die Erhöhung der Erschließungsbeiträge inclusive Rücktrittsdrohung des Bürgermeisters. In Protokollen und Akten geblättert, vor allem aber in meinen Gemeinderatsberichten. Den ersten schrieb ich 1966 – mit 16 Jahren.

Bei kontrovers diskutierten Themen herrschte meist ein Durcheinander. Es redete, wer gerade wollte, da ging es nicht mehr nach der Reihenfolge der Wortmeldungen. Da konnte sich schon einmal in rasendem Tempo ein starker Lärmpegel entwickeln. Allmendinger ließ den Disput, dem die Zuhörer nicht immer leicht folgen konnten, zunächst freien Lauf, bis die Kröpfe geleert waren, hob dann plötzlich seine Stimme, rief Meine Herren, Ruhe bitte! und dann war klar: Jetzt redet nur der Bürgermeister. Irgendwann wurde dann auch abgestimmt. Dann forderte er zum Handaufheben auf, wenn er den günstigsten Zeitpunkt für gekommen ansah. Ein schwäbisches Schlitzohr, dieser gebürtige Horrheimer!

- Die Rolle des Chronisten der dörflichen Kommunalpolitik

Die letzten neun Jahre vor dem Verlust der Selbstständigkeit erlebte ich die Bürgervertretung in der Rolle des Berichterstatters zuerst nur für das legendäre Württembergische Abendblatt (WAB) in Vaihingen an der Enz, heutige Ausgabe Mühlacker der Pforzheimer Zeitung, dann auch für Mühlacker Tagblatt und dem Teil Nachbarkreise der Stuttgarter Zeitung, deren Redakteur in Ludwigsburg saß. Zuerst freier Mitarbeiter mit Zeilengeld, dann von 1969 bis 1971 als Volontär bei der Pforzheimer Zeitung/WAB, schließlich vom Juli 1971 an als Redakteur der Ludwigsburger Kreiszeitung (LKZ). Auch wenn Lienzingen nicht zum Verbreitungsgebiet der LKZ gehörte, schlüpfte ich zu Ratssitzungen in die Rolle des Chronisten der dörflichen Kommunalpolitik. Selbst war (und bin) ich Gemeinderat erst nach dem Anschluss an die Senderstadt.

Die Treffen des Lienzinger Ortsparlamentes hatten Informations-, aber auch manchmal Unterhaltungscharakter (soll es auch gelegentlich in Mühlacker geben). So rief ein Rat einem anderen über den Tisch zu, als es um die Lagebezeichnung für die Weinbergen am Eichelberg ging: Dei Wein isch so schlecht, den koisch selber saufa. Für einen ermahnenden Ordnungsruf reichte das bei Allmendinger nicht aus. Ob er sich innerlich dieser Wertung anschloss? Wir werden’s nicht ergründen.

Ein Graus waren die Haushaltsplan-Beratungen. Sitzungsvorlage? Fehlanzeige! Der Bürgermeister rasselte ohne Pause die wichtigsten Positionen herunter. Nicht nur die Zuhörer schauten sich unverständlich an, auch die Gemeinderäte mussten tief durchatmen, in noch einigermaßen in der ganzen Materie durchzublicken. Ich kann leider nicht so schnell mitschreiben wie sie sprechen, rief ein Ratsmitglied dazwischen (WAB, 19. Mai 1969, S. 4). Einigkeit demonstrierten Bürgermeister und Räte bei der Abwehr von Forderungen von Behörden, deren Umsetzung nur unnötige Ausgaben verursachen würden. So verlangte das Staatliche Gesundheitsamt Mühlacker 1968, den Zementboden in der Pumpstation in der Wette herauszureißen und Platten zu verlegen. Seit 1916 nahm niemand an dem Zementboden Anstoß. Ich sehe nicht ein, dass dies auf einmal unhygienisch sein sollte, wehrte der Schultes ab (WAB, 10. Juni 1968, S. 3).

Dorftheater in bestem Sinne lieferte der Gemeinderat an einem April-Abend im Jahr 1971. Es drohte zeitweise gar zu einem Drama auszuwachsen. Der Streitpunkt: Die vom Bürgermeister beantragte Erhöhung des Entwässerungsbeitrags bei Baulanderschließungen von zehn auf fünfzehn Mark je Frontmeter und von einer Mark auf 1,50 Mark pro Quadratmeter. Das Gremium, Verteuerungen von Abgaben, Steuern und Gebühren gegenüber abhold, erlebte an diesem Abend den zweiten Anlauf von Allmendinger, die vorgeschlagenen Sätze doch noch durchzusetzen. Das war sozusagen Grundlage des ganzen Ärgers. Wir werden zu Hampelmännern, rief ein empörtes Ratsmitglied in die Runde. Tatsächlich schrieb das Gesetz vor, dass - wenn keine neuen Argumente auftauchen – ein abgelehnter Antrag erst nach sechs Monaten wieder auf die Tagesordnung kommen darf. Doch der Verwaltungschef bekannte sich auch sonst zu seinem Grundsatz, der Erfolg versprach: Immer wieder nachfassen!

- Kredite für die Räte genauso ein rotes Tuch wie höhere Gebühren

Der Schultes hatte erst drei Wochen zuvor eine Niederlage in dieser Sache erlitten. Nun versuchte er also wieder mit Engelszungen, die Ratsmehrheit auf seine Seite zu ziehen. Lienzingen liege mit seinen Sätzen im Landkreis Vaihingen bei 38 Kommunen einsam am Ende der Statistik. Wenn das nicht korrigiert werde, müssten künftige Baulanderschließungen über Darlehen finanziert werden – doch Kredite waren für Lienzingens Räte genauso ein rotes Tuch wie höhere Gebühren. Ihr Rezept: aller größte Sparsamkeit. Ein Teufelskreis, der mich in meinem Bericht über Sitzung zu dem – zugegeben sehr pauschalen und gewagten – Urteil verführte: Dass er (der Tagesordnungspunkt) die Gemüter in Wallung brachte, lag sicherlich nicht zuletzt an der Gepflogenheit einiger Volksvertreter, logische Gedankengänge zu ignorieren. Die beantragte Anhebung sei maßvoll, Lienzingen wäre im Vergleich mit dem Gros der anderen Kreiskommunen immer noch günstiger gewesen, was den Bürgermeister veranlasste, gleich zu Beginn der Beratung eines deutlich zu machen: Bei einer Ablehnung sehe er sich außerstande, seine Tätigkeit fortzusetzen.

- Drückende Stille und die Rücktrittsdrohung des Bürgermeisters

Mehr als 23 Jahre war Allmendinger schon Schultes der prosperierenden Gemeinde, seine Amtszeit lief noch bis 1978. Aber mit seiner Drohung hatte der damals 61-Jährige den Teufel geritten. Die Sitzung drohte schließlich zu platzen, als sich die Gemeinderäte schließlich gegenseitig mit unschönen Ausdrücken belegten, die teilweise noch in Gebrüll untergingen, hielt ich damals die dramatische Situation in meinem Bericht fest (WAB, 3. Mai 1971, Seite 9). Ich lasse mir von Dir nichts sagen, brüllte einer seinem Kollegen zu. Ein anderer vermutete hinter der Haltung der Oppositionellen eigennützige Motive (Mir kommt es vor, als geht es hier nur um die eigenen Nachteile), Ruhe versuchte schließlich einer mit der Drohung zu erreichen, heimzugehen, wenn das nicht gleich aufhört. Geheim wurde sogar abgestimmt und Vize-Bürgermeister Wilhelm Tochtermann gab in seiner ruhigen Art das Ergebnis bekannt: fünf dafür, fünf dagegen. Und Stimmengleichheit bedeutete nach dem Gesetz Ablehnung. Eine drückende Stille, die Ratsherren fühlten sich in der eigenen Haut nicht wohl.

- Einen Tag danach: Brisante Post aus dem Mühlacker Rathaus

Die Rücktrittsdrohung des Bürgermeisters stand im Raum. Nicht auszuschließen war, dass Richard Allmendinger im Herbst 1971 den Worten auch die Tat folgen ließ. Doch wie es der Zufall so will: Einen Tag nach der Sitzung brachte ihm der Briefträger brisante Post aus dem Mühlacker Rathaus. Kollege Gerhard Knapp schickte den Text der gerade abgeschlossenen Vereinbarung über die Eingliederung von Lomersheim in die Stadt Mühlacker, die erste von letztlich fünf, wie wir heute wissen. Knapp sah in Lienzingen den nächsten, in seine Strategie passenden Kandidaten. Doch just dieser Kandidat machte ihm einen Strich durch die Rechnung. So war eben der Lienzinger Gemeinderat auch: Bei aller gelegentlichen Lust am Streit stand er geschlossen für das Dorf ein. Alle wollten sie Herr im eigenen Rathaus bleiben. Und so redete bald niemand mehr vom Rücktritt des Schultes – auch er nicht. In Allmendinger Worten: Wir wollen die Lösung unserer Probleme, ohne äußeren Einfluss, weiterhin selbst in die Hand nehmen (WAB, 19./20. Januar 1974, S.11).

Obwohl Allmendinger ein Jahr zuvor, am 14. April 1970, bei einer nichtöffentlichen Beratung des Gemeinderats über die Gebietsreform deutlich gemacht hatte, man brauche auf seine Person keine Rücksicht zu nehmen, denn er wolle später nicht dem Vorwurf ausgesetzt werden, den Zusammenschluss der Gemeinde mit der Stadt Mühlacker wegen persönlicher Interessen verhindert zu haben. Eine noble Haltung! Denn da lag die Berechnung der Senderstadt auf dem Tisch, bei einem freiwilligen Anschluss innert fünf Jahren vom Land eine Eingemeindungsprämie von 2,14 Millionen Mark zu erhalten. Diese Summe könne für anstehende Projekte wie Flugbereinigung, Baulanderschließung und Sicherung der Trinkwasserversorgung eingesetzt werden, sagte Allmendinger (STAM, Li B 328, S. 24). Eigentlich hätte das den aufs Geld schauenden Gemeinderat überzeugen können. Doch da gab es für ihn einen höheren Wert, die hieß: Selbstständigkeit.

- Erwin Bonnet, Viktor Geiger, Erwin Schmollinger und Eberhard Pfullinger dienten am Längsten

Der Gemeinderat von Lienzingen: 43 Mitglieder in knapp 30 Jahren. Gut 30 gehörten dem Gremium nur eine Wahlperiode an. Da galt noch das vom Landtag 1974 aufgehobene rollierende System: Alle drei Jahre stand die Hälfte des Gremiums zur Disposition, die Amtszeit des einzelnen Rates ging somit über sechs Jahre. Zwei Amtsperioden saßen fünf Räte in der Runde, drei sogar sechs. In diesen drei Jahrzehnten waren Erwin Bonnet (1947 bis 1965) und Viktor Geiger (1953 bis 1971) jeweils 18 Jahre dabei, je 17 Jahre Erwin Schmollinger (1951 bis 1968) sowie Eberhard Pfullinger (1951 bis 1956, 1959 bis 1971). Gewicht hatten im Gremium die Landwirte, denn diesem Berufsstand gehörte rund ein Dutzend der Räte in drei Jahrzehnten an. Es gab mit Richard Zink (1968 bis 1970) nur einen Lehrer, genauer: einen Landwirtschaftsoberlehrer. Zwei Kaufleute wirkten mit, doch das Gros der Bürgervertreter arbeitete in Technischen Berufen als Meister (6), sonstiger Angestellter oder Arbeiter.

Einsamer Stimmenkönig, danach über alle 29 Jahre hinweg nie wieder von einem Kandidaten erreicht: Erwin Bonnet, Landwirt und Ortsobmann der Bauern, 1947 mit 704 Stimmen auf der Liste DVP, CDU und Landwirte erstmals gewählt – in den folgenden Wahlen erzielte er dieses Spitzenresultat nicht annähernd mehr, 1965 wählten die Lienzinger ihn sogar ab.

Vize-Stimmenkönig in all den fast 30 Jahren: Ulrich Bäuerle, der 1971 auf Anhieb 514 Stimmen holte. Neun hatten es je einmal über 400 Stimmen geschafft: Viktor Geiger (1965), Friedrich Häcker (1953), Emil Hafner (1962), Friedrich Heinzmann (1946), Reinhold Heinzmann (1956), Hans Lepple (1971), Eberhard Pfullinger (1965), Erwin Schmollinger (1956) und Wilhelm Tochtermann (1968).

Erwin Bonnet schied also nicht freiwillig aus, er scheiterte knapp bei der Gemeinderatswahl im Herbst 1965. Bei der Verabschiedung am 3. Dezember 1965 mutmaßte Bürgermeister Allmendinger laut Protokoll, Bonnet sei wahrscheinlich in den letzten Jahren verfolgten persönlichen Interessen zum Opfer gefallen. Es habe aber auch schon Zeiten gegeben, in der er jedem in Bedrängnis gestandenen Berufskollegen hilfreich beigestanden. Bonnet blieb der Zeremonie fern (STAM, Li B 328, S. 57).

Erwin Bonnet schied also nicht freiwillig aus, er scheiterte knapp bei der Gemeinderatswahl im Herbst 1965. Bei der Verabschiedung am 3. Dezember 1965 mutmaßte Bürgermeister Allmendinger laut Protokoll, Bonnet sei wahrscheinlich in den letzten Jahren verfolgten persönlichen Interessen zum Opfer gefallen. Es habe aber auch schon Zeiten gegeben, in der er jedem in Bedrängnis gestandenen Berufskollegen hilfreich beigestanden. Bonnet blieb der Zeremonie fern (STAM, Li B 328, S. 57).

Der Schultes kombinierte meist jeweils Verabschiedung der ausscheidenden Räte und Verpflichtung der wieder- oder neu gewählten in einer Sitzung, legte gleichsam eine Bilanz der geleisteten Arbeit ab. Am 10. Dezember 1956 dankte er für eine ersprießliche Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde. Dass es dabei auch gelegentlich gewisse Meinungsverschiedenheiten gegeben habe, könne nicht als Beeinträchtigung angesehen werde, denn Arbeit und Erfolg würde man dadurch erkennen, dass in der Gemeinde etwas geleistet worden sei. Drei Jahre später ähnliche Worte: Zwar seien die Meinungen manchmal hart aufeinander gestoßen, aber am Schluss habe man sich immer wieder ausgesöhnt, was anschließend das zuvor verabschiedete Ratsmitglied Rommel bestätigte.

Das Ehrenamt brächte, so Allmendinger an die Neuen am 11. Dezember 1959, auch Schwierigkeiten. Auch wenn der einzelne Bürger von einem gewissen Hineinleuchten rede, so bestehe doch zwischen Theorie und Praxis oft ein sehr großer Unterschied. Immer wieder betonte der Bürgermeister eines: Das gesetzlich festgelegte Wahlsystem gibt einem möglichst breiten Kreis die Gelegenheit, das Wesen der gemeindlichen Selbstverwaltung kennenzulernen, um so dadurch einen besseren Einblick in die Aufgaben einer Gemeinde zu erhalten (STAM, Li B 325, S. 119, 307). Am 14. November 1971 war wieder ein Wechsel angesagt. Obwohl bisher in der Gemeinde sehr viel getan worden sei, hätten die Räte auch Tadel und Kritik hinnehmen müssen. Aber das Bewusstsein, ein öffentliches Amt in großer Verantwortung getragen zu haben, überwiege die Kritik. Der Außenstehende mache sich oftmals keine Vorstellung darüber, wie schwer manche Entscheidung jedem Mitglied des Gemeinderats falle, denn es müssten oftmals sehr unpopuläre Maßnahmen getroffen werden (STAM, Li B 328, S. 124).

Aber dies war keine Lienzinger Spezialität – eine Erkenntnis, die zudem zeitlos ist.

Einer, der nur von 1968 bis 1970 dabei war: Landwirtschaftsoberlehrer Richard Zink (1939 - 1994), ein Hohenloher, der Ende 1970 nach Ludwigsburg umzog und deshalb sein Mandat niederlegen musste. Er trat 1971 in die CDU ein, wurde 1974 als 35-Jähriger mit 212 von 309 Stimmen zum Vorsitzenden der Christdemokraten im Kreis Ludwigsburg gewählt (LKZ, 18. März 1974, S. 3). Sein Versuch, 1984 die frühere Sozialministerin Annemarie Griesinger als Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Vaihingen an der Enz, zu beerben, scheiterte. Die Mehrheit stimmte für Günther Oettinger, späterer Ministerpräsident. Er war Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat von Ludwigsburg.

- Unter den 43 nur eine Frau: Die streitbare Charlotte Kussbach

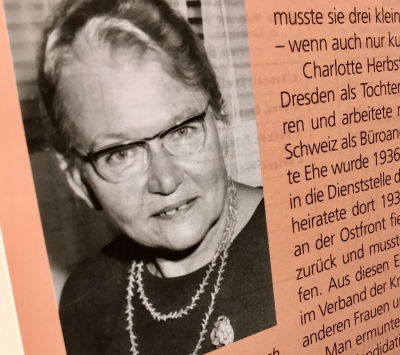

Der Gemeinderat blieb über all die Jahre reine Männersache. In den 29 Jahren trat bei zehn Wahlen nur ein einziges Mal eine Frau an. Das war 1962 und die Bewerberin holte sich auf Anhieb ein Mandat. Diese einzige Ausnahme: Charlotte Kussbach (1907 – 1992), die in der Brühlstraße wohnte, zog 1962 über die Vertriebenenliste mit 212 Stimmen in den Gemeinderat ein. Die Kriegerwitwe aus Sachsen wohnte seit 1953 in Lienzingen. Sie wechselte 1964 als Pflegerin einer alten Dame nach Bad Säckingen, arbeitete später noch als im Krankenhaus Mühlacker. Im November 1964 gab sie ihr Mandat ab, ihren Nachfolger Volker Ferschel hatte sie 1962 aus dem Ortsparlament verdrängt. Sie galt als selbstbewusst und streitbar (Marlies Lippik in: Lienzingen, Altes Haufendorf, moderne Gemeinde. 2016, Verlag Regionalkultur, S. 192). Ein Portrait.

Aufwandsentschädigung gab es auch für die Räte. In der Hauptsatzung vom 18. Oktober 1946 wurden festgelegt vier Zwei-Stunden-Staffeln, beginnend mit 1,50 Reichsmark und maximal 6 Reichsmark für acht und mehr Stunden an einem Tag. Sätze, die später angepasst wurden. Die Gelder wollten die Bürgervertreter das Jahr über ansammeln und dann für gemeinnützige Zwecke spenden, beschloss das Gremium am 24. August 1948 auf Antrag von Gemeinderat Christian Aichelberger. Am Jahrsende 1948 teilten sie den Betrag erstmals auf, die Hälfte erhielt die Kirchengemeinde für den Kauf eines Ofens im Gotteshaus und für eine neue Glocke, ein Teil floss in die Reserve für Notfälle (STAM, Li B 323, S. 109 und 128).

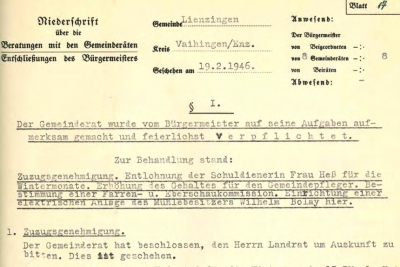

- Erste freie Gemeinderatswahl nach Kriegsende im Januar 1946

Nach Kriegsende im Frühjahr 1945 hatte es zunächst keinen Bruch in der örtlichen Kommunalpolitik gegeben: Zwar wurde Bürgermeister Karl Brodbeck von den Franzosen abgesetzt und interniert, aber die von den Nazis im Zuge der Gleichschaltung 1935 eingesetzten Räte blieben im Amt, ergänzt um zwei neu berufene. Am 3. Juli 1945 gab es die erste Sitzung nach der Befreiung. Das Protokoll unterschrieben fünf der sechs alten Beigeordneten und Gemeinderäte: Töpfer Otto Knopf (seit 1935 der 2. Beigeordnete, nun von den Franzosen berufener Bürgermeister), Emil Geißler (seit 1934 Beigeordneter, nach 1945 Gemeindepfleger), Bäckermeister Gustav Kontzi (1933 – 1945, NSDAP), Landwirt Josef Rueß (1919 – 1945, zuerst SPD, später auf der NSDAP-Liste) und Wilhelm Link 1931/33 und 1935/45).

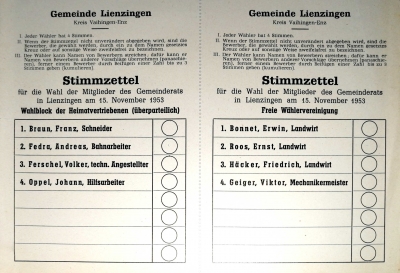

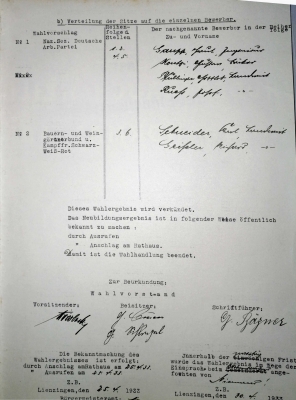

Die letzten freien Kommunalwahlen vor dem Krieg hatten am 25. April 1933 stattgefunden. Von den sechs Ratssitzen in Lienzingen gingen 4 an die NSDAP (Josef Gaupp, Gustav Kontzi, Gottlob Pfullinger und Josef Rueß), 2 an das Bündnis Bauern- und Weingärtnerbund/Kampffront Schwarz-Weiß-Rot (Karl Schneider und Richard Geißler). 1935 schalteten die Nazis alle, Berlin nachgeordneten Instanzen gleich – hinab bis in die letzte Ratsstube. Kommunale Wahlen waren in diesem System nicht vorgesehen, sondern Ernennungen durch die NSDAP (STAM, Li A 2).

- Parteien nur bei den beiden ersten Gemeinderatswahlen

Genau 1964 Stimmen erhielt der Wahlvorschlag Christlich-demokratische Wählervereinigung und damit fünf Sitze in der ersten freien Kommunalwahl im Januar 1946. Und 946 Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag der Demokratischen Einheitsliste und somit drei Mandate. Schon am 7. Dezember 1947 hatte es landesweit die zweite Wahl neuer Gemeinderäte gegeben. In Lienzingen lag die Wahlbeteiligung bei 84 Prozent. Jetzt gab es die Liste DVP, CDU und Landwirte, die sechs statt fünf Sitze holte. Je ein Mandat entfiel auf Vereinte Wählerschaft und Freie Wählergemeinschaft. CDU und DVP (heute FDP) hatten jedoch keine Lienzinger Ortsgruppen. Das zeigt sich auch daran, dass von der 1951er-Wahl an – außer den Vertriebenen-Listen - nur Wählervereinigungen antraten mit Bezeichnungen, die allein der Unterscheidung der zwei, drei oder vier Listen dienten und die keine programmatischen Unterschiede bedeuteten: Freie Wählervereinigung, Vereinigte Wählerschaft, Vereinigte Wählervereinigung, Freie Wähler.

Und wie ging der Streit um die Erhöhung des Entwässerungsbeitrags aus? Lehnte sie der Gemeinderat im April 1971 zweimal ab, so startete Allmendinger im Januar 1972 mit einem leicht modifzierten Antrag den dirtten Versuch und der endete für ihn siegreich: sieben dafür, drei dagegen, einer enthielt sich der Stimme. Also! (STAM, Li B 325, S. 140 f)

"Lienzinger Männerclub: Landwirt Bonnets einsamer Stimmenrekord und sein Sturz nach 18 Jahren" vollständig lesen

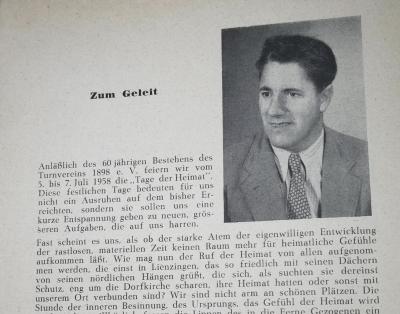

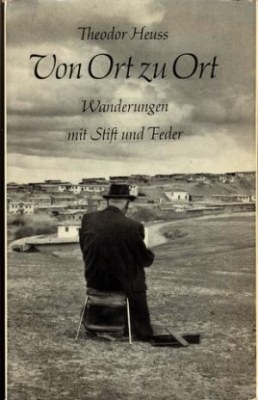

Der Mann aus dem Zabergäu, in Brackenheim groß geworden, verband die Lust an der Politik mit der Lust an der Poesie. Er schaffte ein enormes Redner-Pensum pro Tag, hielt seine Eindrücke auf dem Papier fest, schuf so literarische Genussstücke. Eines davon fiel mir vor mehr als einem halben Jahrhundert in die Hände. Seinerzeit entstand daraus ein Beitrag für das Württembergische Abendblatt, erschienen in der Ausgabe vom 27. August 1970. Er ist das Kernstück der heutigen Geschichte.

Der Mann aus dem Zabergäu, in Brackenheim groß geworden, verband die Lust an der Politik mit der Lust an der Poesie. Er schaffte ein enormes Redner-Pensum pro Tag, hielt seine Eindrücke auf dem Papier fest, schuf so literarische Genussstücke. Eines davon fiel mir vor mehr als einem halben Jahrhundert in die Hände. Seinerzeit entstand daraus ein Beitrag für das Württembergische Abendblatt, erschienen in der Ausgabe vom 27. August 1970. Er ist das Kernstück der heutigen Geschichte. Für Maulbronn hatte er viel übrig. Das zeigen seine Aufzeichnungen über die Spaziergänge im Städtle, am Elfingerberg, auf der Reichshalde. Beides auch Lagen, auf denen – welch Glück nicht nur für ihn! - Reben wachsen, Trauben gedeihen. Der Politiker und Poet rühmte diese Produkte aus den Weinbergen. Er wusste um die guten Tropfen. Der spätere Bundespräsident widmete sich bei seinem Besuch in den Herbsttagen 1923 dem Kloster, im zwölften Jahrhundert von Zisterzienser-Mönchen gegründet. In seinen Erinnerungen, mit Herbsttagen in Maulbronn betitelt, führte er über den Wein in die Landschaft ein.

Für Maulbronn hatte er viel übrig. Das zeigen seine Aufzeichnungen über die Spaziergänge im Städtle, am Elfingerberg, auf der Reichshalde. Beides auch Lagen, auf denen – welch Glück nicht nur für ihn! - Reben wachsen, Trauben gedeihen. Der Politiker und Poet rühmte diese Produkte aus den Weinbergen. Er wusste um die guten Tropfen. Der spätere Bundespräsident widmete sich bei seinem Besuch in den Herbsttagen 1923 dem Kloster, im zwölften Jahrhundert von Zisterzienser-Mönchen gegründet. In seinen Erinnerungen, mit Herbsttagen in Maulbronn betitelt, führte er über den Wein in die Landschaft ein.