Als Zehnjähriger und Drittklässler war ich mittendrin im Geschehen, als Lienzingen Ende Oktober 1960 sein drittes Schulgebäude in fast vier Jahrhunderten einweihte. Der Abschied von dem steinernen Haus in der heutigen Kirchenburggasse und der Umzug in das neue Domizil Dr.-Otto-Schneider/Ecke Friedrich-Münch-Straße (damals Mühlweg) rührte und berührte uns schon.

Es war ein doppelter Einschnitt, zumindest in meinen Erinnerungen – in der alten Schule verpassten die Lehrer uns schon einmal schmerzhafte Tatzen mit dem Stock auf die Hand oder wir mussten, den Oberkörper nach vorne geneigt, Hiebe auf den Po als Strafe hinnehmen. Wahrscheinlich glich es gefühlt eher einem Zufall, dass der Abschied von der alten Schule auch für Lienzingens Pädagogen dem Abschied von der körperlichen Züchtigung durch Lehrer und somit von einer längst überholten Erziehungsmethode gleichkam. Denn ich war durchaus gelegentlich Kandidat für eine Prügelstrafe – mein erstes Zusammentreffen mit einem Zeigestock, in diesem Fall von Pfarrer Gerhard Schwab zweckentfremdet, passierte schon in der ersten Klasse im Religionsunterricht. Der Holzstab ging auf meinem Allerwertesten in die Brüche. Offiziell abgeschafft wurde die Prügelstrafe in Baden-Württemberg erst 1973.

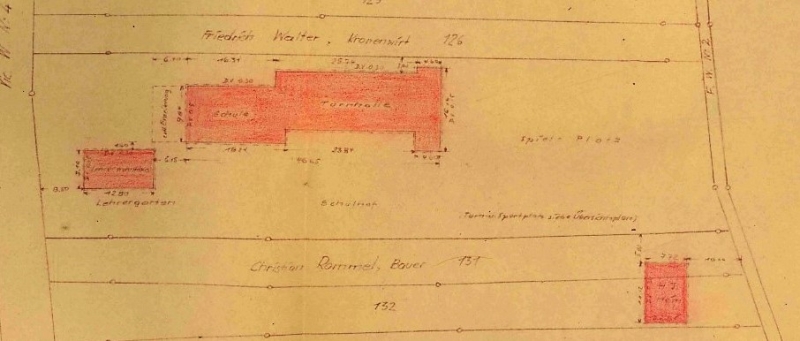

Indessen: Der 950-Seelen-Ort feierte am 29. und 30. Oktober 1960 mit viel Musik, Spielen und Reden seine neue Schule. Klassiker wie Beethoven und Mozart, eingängige Volks- und Handwerkerlieder – ein Potpourri der beliebten Melodien, extra zusammengestellt für ein fröhliches Dorffest. Die Euphorie über das offizielle Festprogramm hielt sich bei manchen Schülern, so auch bei mir, in Grenzen, weil wir Schüler gesangmäßig ganz schön gefordert waren. Bei fast jedem zweiten der 16 Programmpunkte stand auf dem Blatt: Gesang der Schüler. Eine ähnlich tragende Rolle hatte allenfalls noch der Gesangverein. Die Eltern hatten uns zu diesem besonderen Anlass in den Sonntagsstaat gesteckt, denn eine Weihe des neuen Hauses geschah schließlich nicht alle Tage – in diesem Fall genau 33 Jahre nach den ersten Plänen für ein Schulhaus, die noch auf einem Standort auf dem Gelände der heutigen Gärtnerei Mannhardt basierten, und nie realisiert worden waren.

Lienzinger Geschichte(n), letztes Kapitel der Schulbaugeschichte von 1874 bis 1961. Diesmal dreht sich alles um den 1960 eingeweihten Schulneubau. Quellen: die Akten des Landesarchivs Baden-Württemberg (StAL FL 20-18_Bü 503) und des Stadtarchivs Mühlacker (STAM) sowie dessen Ausschnittsammlung der lokalen Zeitungen.

Statt im Südwesten des Dorfes stand die neue Schule nun im Südosten. In die Hände der Kommunalpolitiker spielte dabei ein Erbe, Erben und die Gemeinde, die auf just jenes spekulierte. Das Grundstück für den realisierten Schulbau gehörte vormals Ingenieur Dr. Otto Schneider (1877 – 1952), gleichzeitig Namensgeber der hinter der Schule auf den Eichert hoch führenden neuen Straße. Seine Erben verkauften 1953 den gesamten Immobilien- und Grundbesitz der Gemeinde, darunter auch das Stück an der Ecke Mühlweg (heute Friedrich-Münch-Straße). Die Familie Schneider stand in Lienzingen für die Bierherstellung von zirka 1850 bis 1920. Doch Filius Otto hatte mit dem Brauen nichts im Sinn, er studierte und baute eine Maschinenbaufirma in Ludwigsburg auf, deren Chef er war. Seine Familie zog weg, als er noch Kind war.

"Damit Jugend und Lehrer aus den unmöglichen Verhältnissen rauskommen" vollständig lesen