Als Erst- und Zweitklässler hatten wir in der Volksschule Lienzingen einen Lehrer, den wohl alle mochten: Hermann Oppenländer. Nicht nur wir Sieben- oder Achtjährige erlebten ihn als freundlich, gingen gerne zu ihm in den Unterricht. Selbst bei der Aufsicht in der großen Pause auf der Straße vor der Schule, bei der sich die Mädchen und Jungen austobten, behielt er die Ruhe, wenn ein Auto oder ein Fuhrwerk diesen ungewöhnlichen Pausenhof passieren wollte. Denn unsere Schule an der heutigen Kirchenburggasse fehlte ein eigenes Pausengelände. Ein hochgewachsen, leicht beleibter, jovialer Mensch vom Typ Familienvater. Der 56-Jährige wohnte in der Bannholz-Siedlung in Mühlacker. Sein Auto – ich meine, ein DKW – parkte er während des Unterrichts im Hof schräg gegenüber vor einer Scheune.

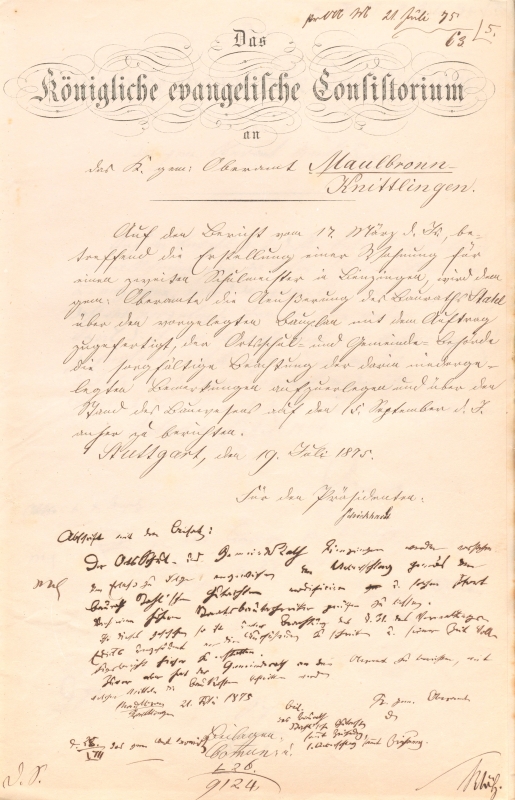

Lienzinger Geschichte(n) mit einem Beitrag über Hermann Oppenländer, der von 1956 bis 1959 dritter von drei Lehrern an der Volksschule in Lienzingen war. Auf einer Stelle, die das Obeschulamt 1955 streichen wollte, wogegen sich der Lienzinger Gemeinderat heftig und letztlich erfolgreich wehrte. Wegen seiner NS-Vergangenheit entwickelte sich Oppenländer zu einem Fall der Landespolitik. Somit reicht der Beitrag zur Blog-Serie über unser Dorf hinaus - ein beklemmendes Stück auch lokaler Nachkriegsgeschichte

Doch von einem Tag auf den anderen blieb Hermann Oppenländer weg. Wir konnten uns keinen Reim darauf machen, weshalb er fortan die Volksschule in Lienzingen meiden werde. Keiner sagte zunächst, offen und ehrlich, was Sache ist. Aber die Fakten hätten wir wohl in diesem Alter in der ganzen Dimension nicht voll begriffen. Heute noch gilt der Vorgang bei jenen, die sich erinnern können, als rätselhaft. Dabei gab Oppenländer eigentlich keine Rätsel auf all jenen, die sich informieren wollten. Der Lehrer trug eine schwere persönliche Last: Er war vor 1945 eine regionale Nazi-Größe mit nun allen für ihn zurecht beschwerlichen Folgen, die er aber partout nicht akzeptieren wollte. Er sah sich ohne persönliche Schuld.

- Dienstunfähig nach Nervenzusammenbruch

Er sei krank und werde auch nicht wieder kommen. So kurz und bündig die dann doch offizielle Absage eines weiteren Gastspiels ihres Kollegen durch die beiden verbliebenen Lehrer, Wilhelm Wagner und Karl Kießling. Diese Botschaft haftet heute noch in meinem Gedächtnis. Jedoch hält sich hartnäckig das Gerücht, Oppenländer (Jahrgang 1900) sei während des Unterrichts in der Klasse verhaftet worden wegen nicht näher benannter Straftaten zu Zeiten der Nazi-Diktatur. Die Wahrheit: Er erlitt im Herbst 1959 durch den Stress um seine Person einen Nervenzusammenbruch. Sein Mühlacker Hausarzt schrieb ihn daraufhin dienstunfähig. Da aber war zumindest für ihn klar, dass seine Zeit an der Lienzinger Schule endgültig abgelaufen war. Denn er wusste um die Strippen, die andere wegen seiner Arbeitsstelle an der Lienzinger Bildungseinrichtung zogen: Der Fall Oppenländer drohte zum Zündstoff für die baden-württembergische Landespolitik zu werden. Zwei Minister waren bereits damit befasst: der für Justiz und sein Kollege vom Kultusbereich.

- Kultusministerium auf Schadensbegrenzung aus

All das wussten wir Lienzinger Erst- und Zweitklässler nicht. Kinder, denen die Verbrechen in der Nazi-Zeit noch wenig sagten. Und wohl die wenigsten Eltern lasen seinerzeit eine der Stuttgarter Tageszeitungen, in denen der Fall schon seit einigen Monaten des Jahres 1959 für Aufregung sorgte – der Fall des Hermann Oppenländer aus Mühlacker, aufgewachsen in Dürrmenz, ehemaliger hauptamtlicher NSDAP-Kreisleiter in Schwäbisch Gmünd, von der Spruchkammer als Hauptbelasteter eingestuft, zwölf Jahre Zuchthausstrafe (von denen er nur drei Jahre abzusitzen hatte), weil er mit einem anderen Verantwortlichen einen Tag vor dem Einmarsch der US-Truppen in Gmünd zwei Männer erschießen ließ, da sie auf der Straße lautstark – und betrunken – Parolen gegen Hitler schrieen. Und jener Oppenländer unterrichtete nun wieder - wie ein Wolf im Schafspelz - Kinder wie vor 1937, diesmal an der Volksschule Lienzingen. Das rief Widerspruch hervor. Nicht in Lienzingen. Doch es sprach sich bis nach Stuttgart herum und drohte, hohe Wellen zu schlagen. Schadensbegrenzung lautete das Ziel der Schulbehörden bis hinauf ins Ministerium.

- Heimatfest Juli 1958: Der Lehrer lief als Begleiter beim Umzug mit

Offen bleibt im Rückblick für mich, was Eltern und Kollegen im Dorf von der Oppenländer-Welt wussten. Uns Schulanfängern war das Thema noch weitgehend unbekannt. Einzig das Gerücht, da sei etwas im „Dritten Reich“ mit Oppenländer vorgefallen, waberte durch den Ort. So blieb es zunächst – und Oppenländer versank allmählich in der Vergessenheit. Er hatte nur drei Jahre an der Lienzinger Schule unterrichtet. Sein Name taucht jedoch sporadisch auf vor allem bei jenen, die bei ihm – wie ich - die Schulbank drückten. So bei einem Fotonachmittag in der vollbesetzten Gemeindehalle des Ortes am 6. Januar 2016 und damit zu Beginn des Jubiläumsjahres 1250 Jahre Lienzingen. Dabei zeigte der örtliche Historien-Mann Roland Straub – auch einer der Schüler von Oppenländer - vor mehr als 300 Besuchern alte Aufnahmen vom Leben früher im heute 2100 Einwohner zählenden Ort, seit 1975 Stadtteil von Mühlacker. Darunter Fotos vom Kinderumzug beim Heimatfest Anfang Juli 1958 mit Hermann Oppenländer, wie er neben Schülergruppen lief. Oppenländer sei, so Straub, im Klassenzimmer festgenommen worden, als gerade die Zweitklässler unterrichtet habe. Wir waren schockiert. Danach haben wir ihn nicht mehr gesehen. Doch: Die Aktenlage spricht nicht dafür. Auch in der Personalakte beim Oberschulamt Nordwürttemberg steht nichts von einer Verhaftung.

Was wussten die Lienzinger über Oppenländer? Angeblich nicht viel oder sie redeten nicht gerne darüber. Doch der gelernte Lehrer, geboren in Mühlacker als Sohn eines Lokomotivführers aus Dürrmenz, war von 1934 bis 1937 nebenamtlich Chef der NSDAP im damaligen Kreis Vaihingen. Und die Rolle des Kreisleiters spielte er sicherlich nicht im Geheimen. Wer was wusste, nicht wusste oder nicht wissen wollte? Fragen blieben bis jetzt ohne Antworten.

"Wolf im Schafspelz: Die Lienzinger mochten ihn - Der Fall Hermann Oppenländer " vollständig lesen

Wo in Deutschland sind die Lebensverhältnisse für Senioren und Familien besonders gut? Die Dokus und Ergebnisse der großen D

Wo in Deutschland sind die Lebensverhältnisse für Senioren und Familien besonders gut? Die Dokus und Ergebnisse der großen D