Das Schicksal unserer (Ur-) Großväter - Tagebücher, Regimenter und die Somme

Nun hielt sie es also im Lesesaal der Uni-Bibliothek in Händen, das Buch aus der Reihe der Erinnerungsblätter deutscher Regimenter – in ihrem Fall Band 251 – für das 149. Infanterie-Regiment.

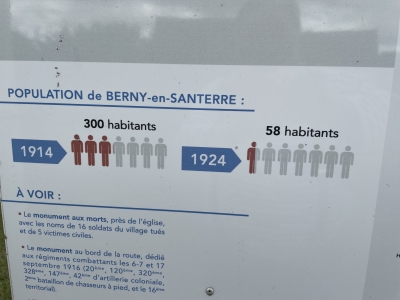

Tatsächlich ist der Band extrem aufschlussreich, schreibt die Bonnerin in einer Mail an mich. Beide sind wir, wenn auch getrennt, auf der Suche nach Quellen über das Schicksal des jeweiligen Großvaters, beide fielen im Ersten Weltkrieg an der Somme. Bei ihrer Internet-Recherche stieß sie auf die Blog-Beiträge über meine Forschung nach den Umständen des Todes meines Opas Gotthilf Schrodt. Der Gipser aus Schützingen fiel Mitte September 1916 im fast selben Gebiet und in der gleichen Zeit wie der Urgroßvater der Unbekannten aus Bonn. Unsere Suchfelder ähneln sich.

Die Erinnerungsblätter beschreiben nahezu jeden Schritt eines Regiments von Beginn des Krieges 1914 bis zum Ende 1918. Jede Zuordnung, jeden Transport, jede Schlacht. Interessant hier ist in ihren Augen auch, dass die Wege mit dem Zug und teilweise mit Kraftfahrzeugen genau angegeben werden.

Dabei kam sie dann endlich auf eine andere Zuordnung für den September 1916, als sie bislang über GenWiki herausbekommen hatte. Zitat: Dort ist die Unterstellung etwas unpräzise nur bei Kriegsbeginn aufgeführt, schreibt sie.

"Das Schicksal unserer (Ur-) Großväter - Tagebücher, Regimenter und die Somme" vollständig lesen