Wohnbaracke auf freiem Feld brachte das ganze Dorf in Rage - Fast zehn Jahre schwelte der Konflikt um Schwarzbau

Ein heikler Fall der Lienzinger Nachkriegsgeschichte. Ein eigentlich trauriger Fall zudem, selbst wenn die Vorgänge um eine Holzbaracke im Jahr 1958 beim Festumzug anlässlich der Lienzinger Heimattage für Heiterkeit sorgten. Denn heftig Applaus spendeten die Zuschauer dem spöttisch, verzerrenden, also satirisch gemeinten Zigeunerwagen. Das Gefährt hatte damit seinen Namen weg. Jedoch fehlte der Geschichte nicht eine gewisse Ironie. Denn Ideengeber Gustav Mayer, ganz vorne mit dabei auf dem zwecks Gaudi umgerüsteten und von einem Pferd gezogenen Heuwagen, spielte damit auf die im Ort heftig umstrittene Ansiedlung einer Sinti-Familie an.

Aber selbiger Mayer war es, der die ganze (Siedlungs-)Geschichte im Jahr zuvor selbst auslöste. Denn er hatte der Groß-Familie zwei Äcker mit zusammen 14 Ar in den Langen Halden und damit im reinsten Außenbereich verkauft, auf dem sie ihr Wohnheim aus Holz errichteten. Daraus entwickelte sich ein Dauerärgernis für die Behörden. Der Schwarzbau bescherte somit sowohl der Gemeinde als auch dem Landkreis Vaihingen für etliche Jahre ein Problem. Ein unmöglicher Schandfleck durch eine Zigeunersiedlung unmittelbar an der B 35 sei entstanden, zitierte der Historiker Konrad Dussel aus den im Stadtarchiv Mühlacker (STAM) aufbewahrten Akten in seinem Beitrag für das Ortsbuch von Lienzingen 2016 (S. 220 f).

Dieses ungewöhnliche Stück Heimatgeschichte erklärt auch, weshalb im Gewann Ob der Furtbrücke, südlich des Rennweges, unterhalb des Ortes Schmie, heute eine kleine Siedlung steht, die eigentlich dort nicht sein dürfte.

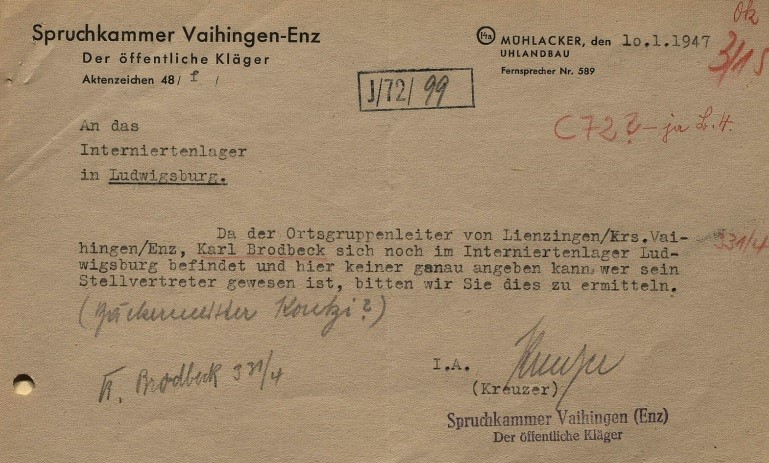

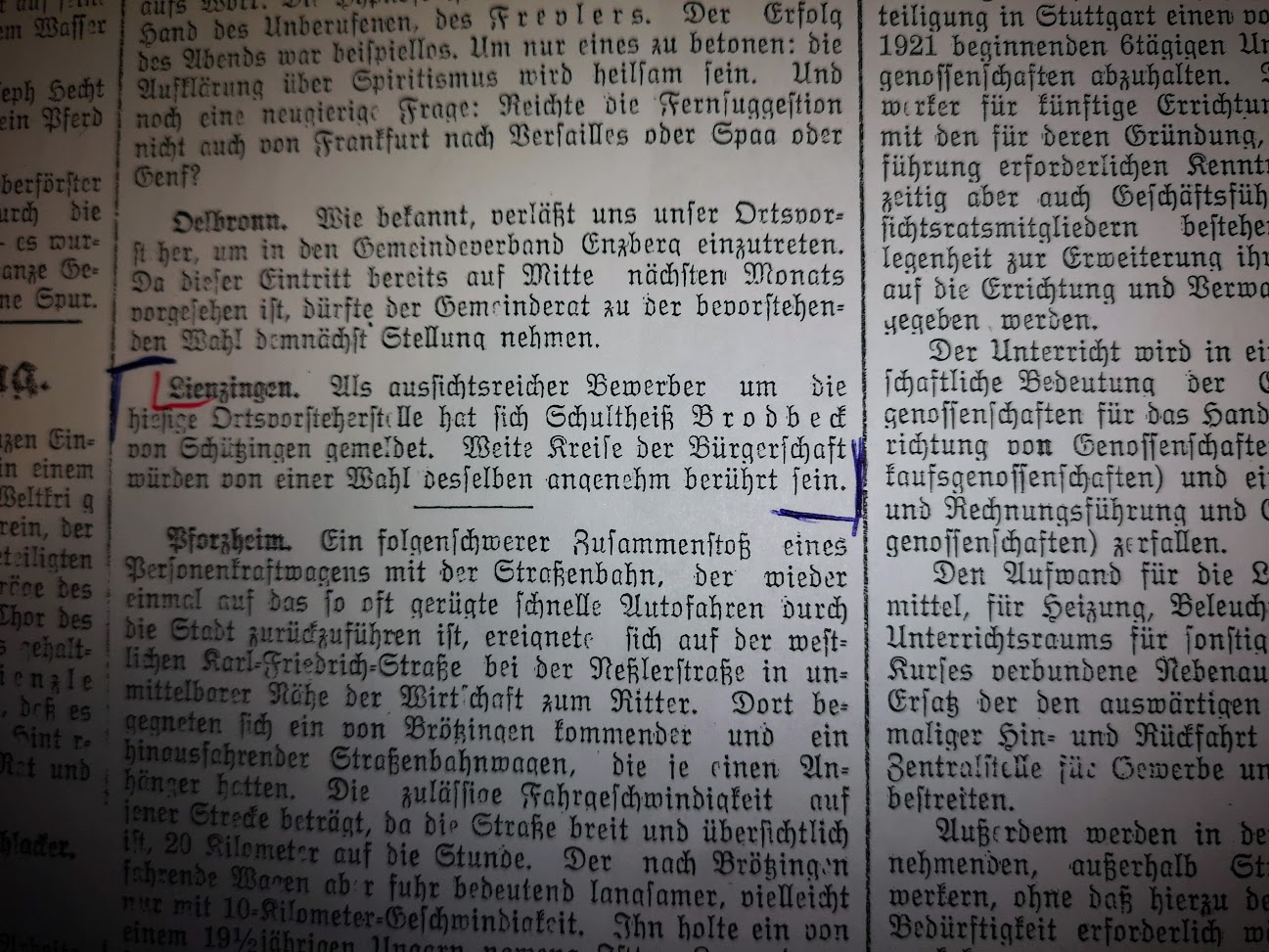

Immerhin fast zehn Jahre lang beschäftigte eine Frage regelmäßig und gleichermaßen den Lienzinger Gemeinderat und das Vaihinger Landratsamt: Was tun mit den Sinti? Anführer der Sippe, wie der Bürgermeister sie zu apostrophieren pflegte, war Kaspar Kreuz, untersetzt, mit weiten Jackets, spitzbübisch bis bauernschlau. Sicherlich kein Heiliger wie jener Kasper, der zu den drei Weisen aus dem Morgenland gehörte, auf jeden Fall aber gut katholisch. Der Familienverband war zwar seit 1926 in Mühlacker und Lomersheim daheim, aber dann doch wieder nicht daheim. Denn der Weg vom fahrenden zum sesshaft werdenden Volk blieb ihnen meist verwehrt. So fackelte Kaspar nicht lange und schuf Fakten – allerdings in Lienzingen. Das war 1957, friedlich schiedlich beigelegt wurde der Fall 1966.

Lienzinger Geschichte(n), meine lokale Web-Serie zur Nachkriegshistorie unseres Dorfes, bis 1975 selbstständige Kommune, heute Stadtteil von Mühlacker. Aus Protokollen und Akten, aber auch aus Gesprächen: Die Sinti-Familie und ihr schmerzhafter Versuch, in Lienzingen eine Heimat zu finden.

Kaspar Kreuz handelte mit altem Eisen und betagten Autos, kümmerte sich nicht um die bei solchen Geschäften notwendige amtliche Genehmigung seines Kaufs der Parzelle Nummer 4053/2 in den Hälden, formal landwirtschaftliche Fläche, weshalb zuvörderst eine Bodenverkehrsgenehmigung durchs Landwirtschaftsamt Vaihingen hätte beantragt werden müssen. Einen Bauantrag für die geplante Baracke auf der Ackerland-Parzelle 4053/2 im Rathaus einzureichen, kam ihm nicht in den Sinn, er handelte einfach – so wie es in jener Zeit des Wiederaufbaus auch mancher Schultes tat, ohne lange zu fragen, was später ihren Rechtsnachfolgern auf die Füße fallen sollte. Sie mussten dann reparieren.

"Wohnbaracke auf freiem Feld brachte das ganze Dorf in Rage - Fast zehn Jahre schwelte der Konflikt um Schwarzbau" vollständig lesen