Der Schreck steckte mir noch einige Stunden später in den Knochen. Morgens um 6 klingelte das Telefon in unserem Wohnzimmer im Gemeindehaus Brühlstraße 14. Ich eilte zum Apparat, hatte nicht gut geschlafen, bibberte vor Nervosität.

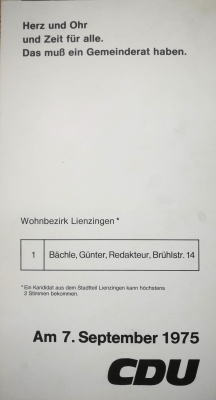

Erstmals hatte mein Name auf einem Stimmzettel der Stadt Mühlacker gestanden. Am Tag zuvor, am 7. September 1975, wählten auch die Lienzinger, rund zwei Monate nach dem Zwangsanschluss, den Gemeinderat der Großen Kreisstadt mit, die sich bei der Gebietsreform ganz erfolgreich gezeigt hatte – fünf vormals selbstständige Kommunen gingen in ihr auf. Vier freiwillig, gegen eine dicke Prämie vom Land und mit Anschluss-Vertrag inklusive Investitionskatalog. Eine Gemeinde jedoch ohne all diese Beigaben und erst seit ihrer verlorenen Klage vor dem Staatsgerichtshof Baden-Württemberg gegen das ungeliebte Eingeheimst-Werden per Landtagsbeschluss politisch ein Teil von Mühlacker:

Lienzingen, der älteste Stadtteil nach der ersten urkundlichen Erwähnung. Trotz Niederlage vor dem Kadi waren die meisten Lienzinger doch stolz auf das letzte Aufbäumen gegen den Verlust der Unabhängigkeit. Und ich wollte einer der zwei Stimmen in der Ratsrunde, die damals im Saal der Feuerwache tagte, weil der größte Raum im alten Rathaus gerade noch einem der Ausschüsse Platz bieten konnte.

- Marodes Haus in der Herzenbühlgasse

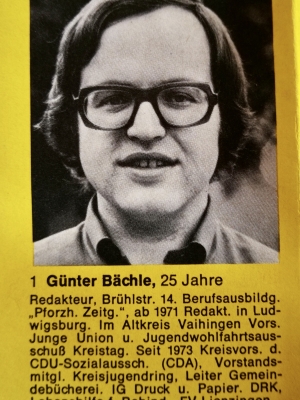

Wer durfte unser Heimatdorf, in dem ich seit meiner Geburt 1950 lebe, in der nicht leichten Situation nach der Zwangseingemeindung in die Ratsrunde einrücken – obwohl einer der jüngsten Kandidaten und bei Konkurrenten, die einen guten alten Lienzinger Familienname trugen, als Handwerksmeister, ehemalige Gemeinderäte oder Vereinsvorsitzende ein Begriff waren. Und ich, der früher häufig mit Jungenstreichen bei manchen negativ aufgefallen war, der mit 16 sich mit dem Pfarrer überwarf und daraufhin aus der evangelischen Kirche austrat (um zehn Jahre später zurückzukehren), dessen schulische Leistungen eher meist unrühmlicher waren als die anderer, weil überlagert von Kontroversen mit einzelnen Lehrern. Gelebte Rebellion eines Arbeitersohns, also aus dem, was andere einfache Verhältnisse nennen. Der mit 15 einen bösen Brief dem Lienzinger Bürgermeister schrieb, weil er mit seiner Mutter, Witwe seit April 1964, in einem alten Haus in der Herzenbühlgasse wohnen musste, eine Bruchbude mit allen Nachteilen wie feuchte Wände. Ohne Aussicht auf zeitnahe Änderung. Eine Immobilie, die so morsch war, dass sie kurzerhand abgebrochen wurde nach unserem Umzug 1970 in die Brühlstraße 190 (heute 14). Eine Erfahrung, ab und zu in nächtlichen Träumen wiederkehrt und die bei ihm den Hang auslöste, als Mandatsträger zu helfen, wenn sie sich an ihn wenden. Und immer wieder für bezahlbaren guten Wohnraum einzutreten.

- Schreiben und Politik wichtiger als die Schule

Mit dem Schultes kam ich wieder ins Reine, er duzte mich und ich siezte ihn. Er übertrug mir, als ich 16 Jahre war, die Leitung der Gemeindebücherei. Und als ich mit meiner Mutter 1984 ins eigene Heim an der Lohwiesenstraße einzog, schenkte er mir eine seiner Zeichnungen mit Ortskirche und alter Schule, das beliebteste Lienzingen-Motiv. In seinem Ruhestand begann er mit der Malerei. Wachsende Wertschätzung auf Gegenseitigkeit. Obwohl noch Schüler, waren mir bald das Schreiben für Zeitungen und die Junge Union wichtiger als der Unterricht bei Lotte H. oder Werner S., schon gar bei Karl H. (oder war es H.M.?), aber nicht vor dem noblen Herrn W. an der Mörike-Realschule, den die Schüler liebten. Ich setzte leider andere Prioritäten, mit verständlichen Folgen (kann deshalb nur raten, schulisch auf Kurs zu bleiben).

Dann kriegte ich beruflich doch noch die Kurve mit meinem Talent: Von 1969 an Volontär bei der Zeitung, 1971 Redakteur in Pforzheim, dann in Ludwigsburg (letzteres mehr als 45 Jahre) und Jung-Unionist, aktiver Christdemokrat. 1973 kandidierte ich erstmals für ein öffentliches Amt – für das eines Kreisverordneten im Wahlkreis Stromberg im neuen Enzkreis. Zum Mandat reichte es nicht, aber zu einem guten Ergebnis (2625 Stimmen und fünfter von zwölf Plätzen). In Lienzingen holte ich für die CDU auf Anhieb fast 600 Stimmen, exakt so viel wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr unseres Dorfes und Gemeinderatsmitglied. Bürgermeister Richard Allmendinger gratulierte mir zum Resultat im Heimatort, nannte es überraschend und erfreulich. Klar war, auf dem lässt sich aufbauen.

- Leserbriefe für Lienzingens Selbstständigkeit

Dass der Test ausgerechnet bei der ersten Gemeinderatswahl in Mühlacker erfolgte, war die Ironie der Lokalgeschichte. Denn ich schrieb Leserbriefe für die Selbstständigkeit der 1700-Einwohner-Gemeinde, die im Mühlacker Rathaus nervten – OB-Referent Oskar Steinacker musste schriftlich dagegenhalten. Knüpfte Kontakte mit CDU-Landtagsabgeordneten, vermittelte Gespräche mit Allmendinger. Doch der örtliche CDU-Wahlkreisabgeordnete Hans Roth hielt strikt am Eingemeindungskurs der Landesregierung fest, blockte den Fraktionschef im Landtag, Lothar Späth, ab genauso wie Hugo Leicht aus Pforzheim und Hermann Opferkuch aus Crailsheim, die sich durchaus eine Lösung wie bei Ötisheim vorstellen zu konnten: Verwaltungsgemeinschaft mit Mühlacker und gemeinsamer Flächennutzungsplan, aber weiterhin politische Selbstständigkeit – doch gegen den Wahlkreisabgeordneten gab es keine Änderung am

Konzept. Das war Konsens in der Regierungsfraktion, die die absolute Mehrheit hatte und auf Geschlossenheit bei diesem umstrittenen Projekt der Verwaltungsreform setzen musste, wollte sie nicht scheitern und zum Gespött der Opposition werden.

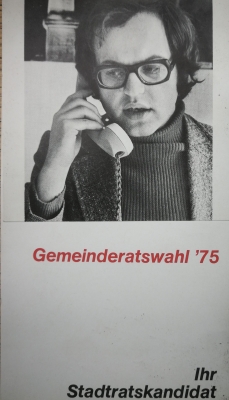

- In Herrgottsfrühe eine Fake-Nachricht

Wann kam nun die Nachricht über das Wahlergebnis? Erst kurz nach Mitternacht war ich vom Mühlacker Rathaus heimgekommen, obwohl sie dort noch immer Stimmen der Gemeinderatswahl auszählten, aber keine Zwischenergebnisse verrieten. War ich in den folgenden fünf Jahren einer der beiden Lienzinger Vertreter? Ich fieberte dem Ergebnis entgegen, war nicht sicher, ob es geklappt hatte und hoffte durch den Anruf in Herrgottsfrühe zu erfahren, ob die Wahl nun auf mich gefallen war oder nicht. Nahm den Hörer ab, am anderen Ende der Leitung meldete sich mit forscher Stimme ein Mann, der seinen Namen nicht nannte, aber mir gleich eröffnete, die CDU bekomme nur drei Sitze und ich sei nicht gewählt. Mir verschlug es die Sprache und während mir noch die Warum-Frage durch den Kopf schoss, legte der Anrufer schon auf. Politisch schien mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden zu sein, ich reagierte mit „entsetzlich“ auf die Hiobsbotschaft. Drei oder vier Stunden lang schwankte ich zwischen Scham, Lethargie, Wut und Gleichgültigkeit ob so grandiosen Niederlage. Was hatte die lokale Union falsch gemacht?

Dabei hatte mit der baden-württembergischen Sozialministerin Annemarie Griesinger gut eine Woche vor dem Wahltag ein Mitglied der Landesregierung mit einem nachmittäglichen Besuch die CDU in Lienzingen unterstützt – wegen der vielen Besucher musste kurzfristig vom kleinen in den großen Saal der Gemeindehalle umgezogen werden. Unter meiner Leitung war das Programm der CDU Mühlacker zur Kommunalwahl ausgearbeitet worden, präsentiert im August als Wahlplattform Mühlacker 75. Die Union wollte sich in Lienzingen für eine Ausgestaltung des neuen Wohngebiets Gaiern-Neuwiesen einsetzen, für den Bau einer Aussegnungshalle und den Ausbau der Ortsdurchfahrt sowie für die Erhaltung der Frauenkirche als Wahrzeichen des Stadtteils.

"Nach dem Schrecken in der Morgenstunde: 1975 erstmals als Lienzinger im Mühlacker Gemeinderat" vollständig lesen