Wahrscheinlich war, daß er dißmahl nicht besoffen, so wurde er ehrlich beerdigt den 19. Januar 1762

„7 Kinder, davon noch 2 lebend“, heißt es bei David Görzner aus Lienzingen und Anna Maria, geborene Schleitshafter, aus Schorndorf stammend, Heirat in Lienzingen 1662. „6 Kinder, davon noch drei lebend“ steht bei Abraham Grieß und seiner Frau Anna Dorothea Hafner aus Bad Liebenzell, Heirat 1675 in Lienzingen. Nebenbei: Der Vater von Abraham Grieß, der den gleichen Vornamen trug, wanderte aus Mosenrieth im Berner Land ein.

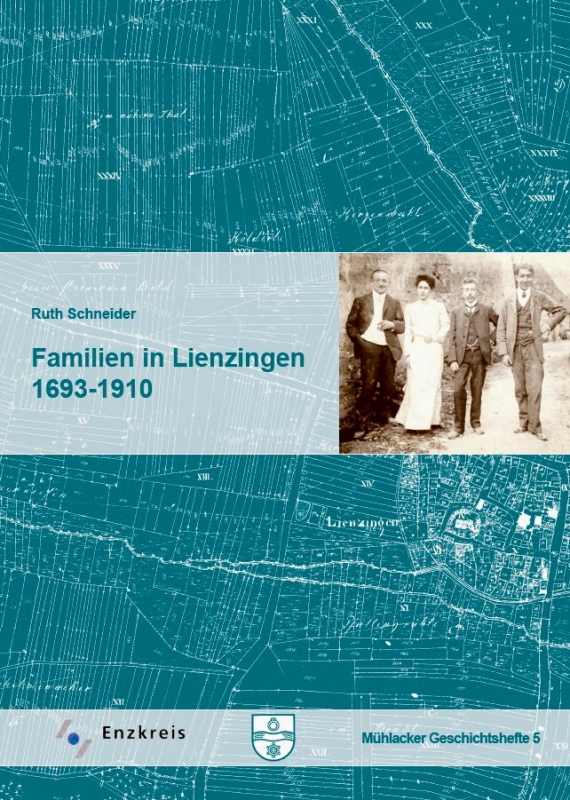

Die hohe Kindersterblichkeit wird deutlich bei der Lektüre des ersten Ortsfamilienbuches, um das sich Ruth Schneider, unsere Stadtarchivarin Marlis Lippik und Kreisarchivar Huber verdient gemacht haben. Als Lienzinger sage ich herzlich danke schön – auch dem Oberbürgermeister unserer Stadt, Frank Schneider, für seine Begrüßung.

Freud und Leid sind hier eng beieinander. Wer sich für Krankheiten und Todesursachen interessiert, ist hier genau richtig. Aber auch Ahnenforscher, Lokalhistoriker und ganz normale Leute, die sich dafür interessieren, wie ihre Vorfahren lebten. Geschichte reich an Details.

Mit Verlaub - zu Beginn kurze Nachrichten aus dem Ortsfamilienbuch als Text-Probe und zur Einstimmung. So ist zu lesen von

- So ist zu lesen von Louise Margarethe Arnold, Tochter des verstorbenen N. Arnold, gewesener Stallknecht, bei S[einer] Durchlaucht Herzog Carl, eine ledige, 36jährige Dienstmagd, die seit 14 Tagen zu Besuch war bei Johannes Straubens Weib in Lienzingen. Am 4. Juli 1809 raffte sie der Tod hinweg. Die Ursache Brand, also hohes Fieber; Gewebezerfall; Nesselsucht.