Lienzingen in Büchern – ein kleiner Streifzug. Einige sind nur noch in Antiquariaten aufzuspüren. Zum Beispiel das, das einen Lienzinger schlechthin begeistern muss. Schöne Dörfer gibt es in Württemberg sehr viele: Lienzingen ist eine Perle unter ihnen. Dieser Satz findet sich im Abschnitt „Ein Dorf“ des von Franz Prinz zu Sayn-Wittgenstein verfassten Buches „Am Neckar und am Rhein“, erschienen 1975 im Prestel Verlag in München. Wie schön gegliedert steht das mit Ochsenblut gestrichene Fachwerk in hellgetünchtem Füllwerk, versehen mit allerlei geschnitztem Zierrat. Vor den Fenstern leuchten Geranien und Petunien. Der Prinz jubelt weiter, das Verhältnis zwischen dörflicher Niederlassung und Landschaft sei noch ganz ungestört, in vollkommener Ordnung und im schönsten Wechselspiel zwischen Natur und menschlichem Werk. Was Lienzingen zu einem so schönen und angenehmen Ort mache, sei nicht entstanden am Reißbrett der Architekten, sondern aus einem heute fast verschwundenen, unbewussten Gefühl für das Maß, für das Richtige (S. 350 f).

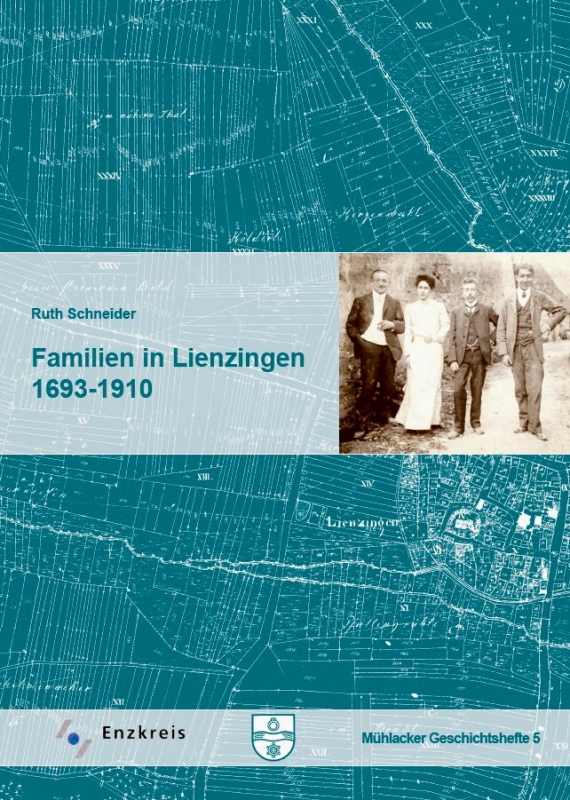

Wer mehr wissen will über unseren Ort und seine Geschichte der Sprung ins Heute und Hier: Standardwerk zu Lienzingen ist das Ortsbuch, erschienenen im Jahr 2016 zum 1250-Jahr-Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes im Verlag Regionalkultur, herausgegebenen von dem Historiker Professor Dr. Konrad Dussel unter dem Titel „Altes Haufendorf, moderne Gemeinde“ (ISBN: 978-3-89735-962-8, fester Einband, 304 Seiten mit 219 farbigen Abbildungen, Preis 19,90 Euro). Gleichzeitig ist das Werk Band 8 der Beiträge zur Geschichte der Stadt Mühlacker, verantwortet vom Stadtarchiv Mühlacker. Die breite Palette an wirtschaftlichen, politischen und sozialen Faktoren, die das Leben der Dorfbevölkerung an dem wichtigen Fernstraßenplatz Lienzingen im Lauf der Jahrhunderte ausmachten, wird hier aufgefächert. Dabei kommen die Besonderheiten der beiden Kirchen, Lienzingens Eigenschaft als Etterdorf und eine „Blutegelzuchtanlage“ ebenso zur Sprache wie die Brauerei Schneider, die verlorene Unabhängigkeit und das Vereinsleben. Ein buntes Bild im wahrsten Sinne des Wortes bietet dieses Werk, ist es doch erstmals durchgehend farbig illustriert und gewohnt unterhaltsam, aber wissenschaftlich fundiert geschrieben.

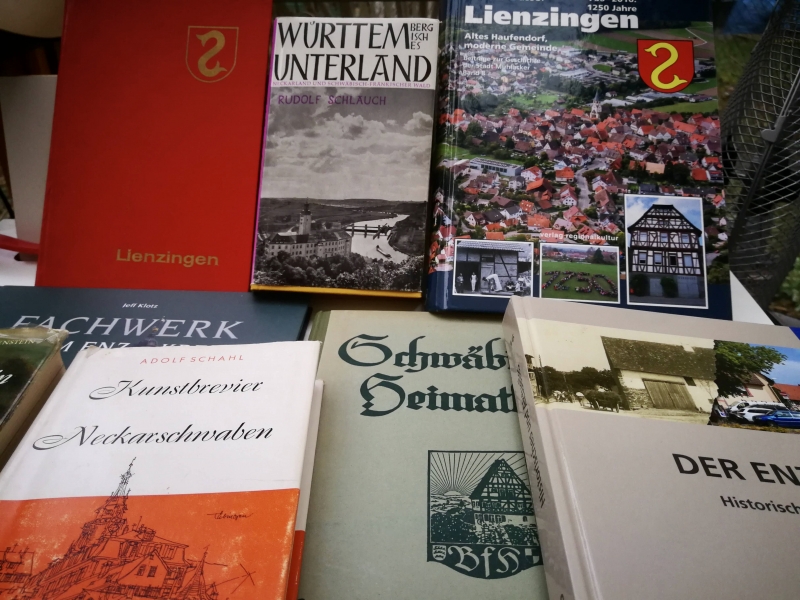

Sozusagen das Vorgängerwerk, gleichzeitig erstes Heimatbuch von Lienzingen, war die 1970 im Auftrag der damals noch selbstständigen Gemeinde gedruckte Arbeit des pensionierten Oberschulrats Friedrich Wißmann aus Mühlacker. Der rote Einband ist quasi Erkennungsmerkmal des 367 Seiten starken Buches. Der seinerzeitige Bürgermeister Richard Allmendinger beleuchtete darin die Nachkriegsgeschichte des Ortes, der bei seinem Amtsantritt 1947 knapp tausend Einwohner zählte und bei der Eingemeindung 1975 fast 1800. Der Gemeinderat der damals selbstständigen Kommune Lienzingen unterstützte bei einer Sitzung im Februar 1970, dass Wißmann das sehr umfangreiche Manuskript um 100 Seiten gekürzt habe, um die Kosten zu begrenzen. Die Auflage wurde auf 500 Exemplare festgelegt und Angebote von Verlagen eingeholt (STAM, Li B 328, S. 6). Das Ortsbuch aus dem Verlag Walter in Ludwigsburg kann ausgeliehen werden in der Stadtbibliothek, gibt es hin und da aber auch im Antiquariat. Verlangt werden bis zu 60 Euro. Einfach Googeln!

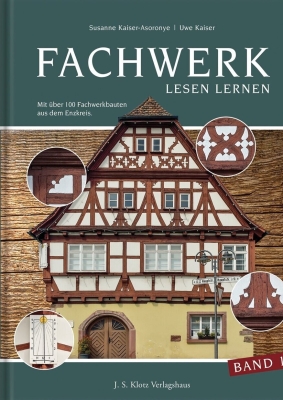

Speziell Lienzingens Markenzeichen als Fachwerkdorf brachte dem Stadtteil eine großartige Darstellung im Buch „Fachwerk im Enzkreis“ von Jeff Klotz. Gleich auf der inneren Aufschlagseite findet sich eine hübsche Aufnahme des bekannten und beliebten Motivs aus Peterskirche, Brücke und altem Schulhaus (jetzt Café Kirchenburg). Es ist Teil einer kleinen Auswahl bedeutender Fachwerkbauten im Enzkreis - ein Bildband, mit zwei Kapiteln über das Etterdorf, das vorgestellt wird mit einer besonders wichtigen Information: Lienzingen sei das Rothenburg an der Enz, es gehöre zu den malerischsten Fachwerkdörfern im Südwesten. Erschienen im Verlag J. S. Klotz, herausgegeben vom Enzkreis, ISBN 978-3-948424-67-1, fester Einband mit Fadenheftung, 143 Seiten, 40 Abbildungen, Preis 29,90 Euro.

Fachwerkdörfer im Unterland titelte der Pfarrer und Schriftsteller Rudolf Schlauch in seinem 1966 bei Glock und Lutz in Nürnberg erschienenen Buch „Württembergisches Unterland“ über das Kapitel auf den Seiten 184 bis 187. In seiner dörflichen Bauüberlieferung und der Fachwerkpracht seiner alten Häuser sei Lienzingen beispielhaft für das Unterland. An diesen Dörfern könne und dürfe man eine herzliche Freude haben. Das ganze Dorf stelle eine Art Freilichtmuseum des Fachwerkdorfs dar, schwärmt Schlauch in dem 433-seitigen Band von Lienzingen.

Auf fünf Seiten stehen An- und Bemerkungen zu Lienzingen im „Kunstbrevier Neckarschwaben“ des habilitierten Kunsthistorikers Adolf Schahl (Verlag Adolf Bonz & Co, Stuttgart, 1966, 324 Seiten). Unter den Dörfern des Landkreises Vaihingen genieße Lienzingen einen dreifachen Ruhm: ob seiner Fachwerkhäuser, seiner Wehrkirche und der Frauenkirche im Feld außerhalb des Orts. Das Dorf erlebe man am besten, wenn man kreuz und quer durch seine Gassen gehe, rät der Verfasser. Auf seiner Liste der Meisterwerke, im Anhang des handlichen Buches, stehen Frauenkirche und Fachwerkbauten (Seiten 296 ff).

"Bei Lienzingen schwärmt der Prinz: An diesen Dörfern kann und darf man eine herzliche Freude haben" vollständig lesen

Für

Für