Zwang, Überzeugung, Opportunismus? Von Mitläufern und Minderbelasteten im Dorf

Kommunale Selbstverwaltung adieu. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verloren die Bürgerinnen und Bürger ihr Recht, Bürgermeister und Gemeinderat zu bestimmen. Nicht einmal Kommunalwahlen sah der NS-Staat vor. Die Partei bestimmte den Kurs der Gemeinde, setzte die Entscheidungsträger ein. Auch in Lienzingen. Doch so ganz auf Linie ließen sich in dem 700-Einwohner-Dorf nicht alle bringen. Es bedurfte eines mehr oder minder sanften Drucks, um alle vier Ratsmitglieder zu Parteigenossen zu machen. Nach 1945 mussten sie sich deshalb vor der Spruchkammer verteidigen. Die Akten sind dick. Beispiele aus unserem Ort - darunter von zwei sozialdemokratischen Kommunalpolitikern die sich plötzlich bei den Nazis einreihten.

Die Vorgeschichte zum Einordnen der lokalen Personal- und Parteipolitik beginnt mit der Machtergreifung der Hitler-Bewegung. Durch das im Frühjahr 1933 vom Reichstag verabschiedete Ermächtigungsgesetz schaltete sich der Reichstag – gegen den bewundernswerten Widerstand der SPD-Fraktion - als Gesetzgebungsorgan selbst aus, siedelte alle Macht bei der Regierung an. Diese Gleichschaltung nach dem Führerprinzip reichte von Berlin bis zum kleinsten Dorf im Reich. Und so klein war Lienzingen nun auch wieder nicht. Die letzte freie Gemeinderatswahl fand 1931 statt, die erste nach dem Krieg 1946.

Mehrere Beiträge der Online-Serie Lienzinger Geschichte(n) befassten sich mit Karl Brodbeck. Aber gab es in den Machtstrukturen des Dorfes noch andere Machthabende? Dazu vor allem Akten im Staatsarchiv Ludwigsburg - Teil des Landesarchivs Baden-Württemberg - ausgewertet und die Ergebnisse hier präsentiert (Signatur EL 902/23).

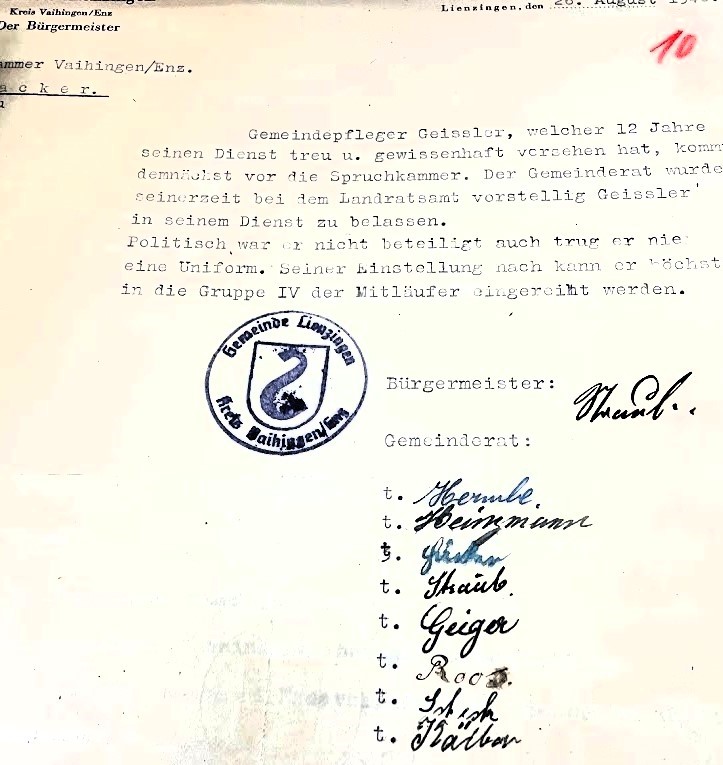

Im April 1933 waren die Gemeinderatsmandate erstmals nicht wie von 1919 an vom Volk vergeben, sondern von den Nationalsozialisten zugeteilt worden – dabei orientiert am Ergebnis der Reichstagswahl im März 1933: In Lienzingen vier für die NSDAP und von der benannt (Paul Gaupp, Gustav Kontzi, Gottlob Pfullinger und Josef Ruess, letzterer zuvor Sozialdemokrat), zwei für den Kampfbund Schwarz-Weiß-Rot und dem Bauern- und Weingärtnerbund, beide ebenfalls rechtsstehend (Karl Schneider und Richard Geißler).

"Zwang, Überzeugung, Opportunismus? Von Mitläufern und Minderbelasteten im Dorf" vollständig lesen