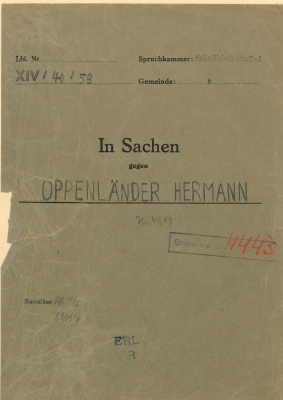

Er war einer der drei Lehrer der Volksschule in Lienzingen: Hermann Oppenländer. Der 59-Jährige brachte im Sommer 1959 die baden-württembergische Allparteien-Regierung in höchste Erklärungsnöte. Denn der dritte Mann im Pädagogen-Trio saß zehn Jahre zuvor noch im Zuchthaus, weil er als NSDAP-Kreisleiter 1945 einen Hitler-Gegner liquidieren ließ, galt in jener Zeit als Katholikenhasser und Kriegshetzer. Schon drei Jahre lang unterrichtete der Ex-Nazi nun wieder. In aller Stille. Die Schulverwaltung wusste von seinem Vorleben. Eine breite Öffentlichkeit erfuhr von dem Skandal erst durch eine Pressemitteilung am 30. Juli 1959 – Überschrift: Ein Krimineller als Lehrer im öffentlichen Schuldienst – des Stuttgarter Landtagsabgeordneten Fritz Helmstädter (SPD).

Lienzinger Geschichte(n): Die Akteninhalte demaskieren den guten Menschen von nebenan. Nun das Folgestück über Hermann Oppenländer. Seit dem Sommer 2020 sichtete ich Stöße weiterer Dokumente aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg (Signaturen jeweils angegeben). Zur Einordnung der Geschehnisse in den größeren Zusammenhang soll die Untersuchung von Christine Arbogast dienen, jetzt hauptamtliche Sozialdezernentin in Braunschweig, zuvor Erste Bürgermeisterin in Tübingen, die sie als Dissertation vorgelegt hatte (Christine Arbogast, Herrschaftsinstanzen der württembergischen NSDAP, Herrschaftsinstanzen der württembergischen NSDAP, 7. Band in der Reihe Nationalsozialismus und Nachkriegszeit in Südwestdeutschland, R. Oldenbourg Verlag München, 1998, 255 Seiten). Empfehlenswert ist, den grundlegenden ersten Beitrag über Hermann Oppenländer zu studieren, auf dem der zweite aufbaut. Überschneidungen wollte der Autor vermeiden, waren jedoch nicht ganz auszuschließen.

Einige Tage danach legte der Sozialdemokrat mit einer Kleinen Anfrage im Parlament nach. Der Demokratie sei ein schwerer Schlag versetzt worden, beklagte der Politiker. Lienzingen, die kleine Schule im Dorf und der als freundliche Herr bekannte Oppenländer schafften es am 26. September 1959 gar als Thema des Leitartikels auf die Titelseite der auflagenstarken Stuttgarter Nachrichten. Zunächst hatte der Abgeordnete am 23. April 1959 einen intern gebliebenen Brief an das Kultusministerium verfasst, das am 3. Mai 1959 bei den nachgeordneten Stellen die Personal- und Strafakte des ehemaligen Kreisleiters anforderte.

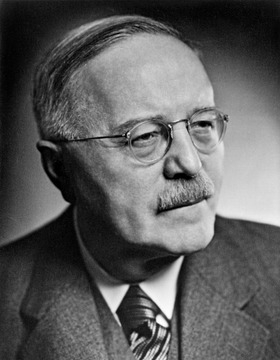

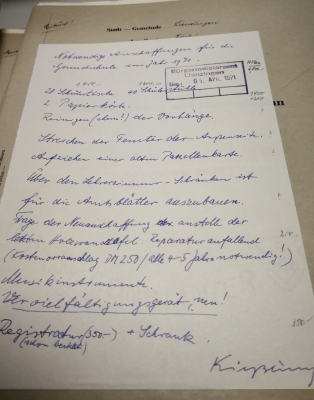

Beide großen Zeitungen der Landeshauptstadt attackierten nach Bekanntwerden des Falles besonders Kultusminister Gerhard Storz – wie Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger ein Christdemokrat. Doch der Regierungschef und spätere Bundeskanzler distanzierte sich in seiner Antwort von der Personalentscheidung der eigenen Schulbehörden, die in jenem Sommer landesweit für Furore sorgte. Der Streitpunkt: Durfte 1956 Justizminister Dr. Wolfgang Haußmann (FDP/DVP) den gelernten Lehrer begnadigen, so dass dieser wieder vor einer Klasse stehen und Kinder lehren konnte? Mit fester Unterstützung durch die Schulbehörde. Gleichzeitig war die Gemeinde ausgesprochen froh, die gefährdete dritte Lehrerstelle besetzt zu sehen, die das Schulamt eigentlich hatte streichen wollen (Stadtarchiv Mühlacker=STAM, Li B 325, S. 25).

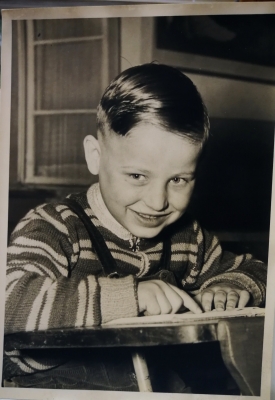

Der Fall Hermann Oppenländer (1900-1973) aus Mühlacker - ein lokales Lehrstück über Landespolitiker, denen nach 1952 langsam die Überzeugung abhanden kam, Schuld sei zu sühnen. Und Schuld luden die NS-Funktionäre, wie das Beispiel Oppenländer zeigt, zuhauf auf sich. Doch die Entnazifizierung wurde Politikern zunehmend lästig. Der Volksschullehrer und Familienvater profitierte davon. Er zählte von 1934 bis 1945 zur regionalen NS-Elite, zu der die Historikerin und Politologin Christine Arbogast in ihrer Untersuchung über Herrschaftsinstanzen der württembergischen NSDAP besonders die 64 Kreisleiter rechnet. Einer davon war Oppenländer, der Sohn eines Lokomotivführers aus Dürrmenz, zuerst NSDAP-Chef im Oberamt Vaihingen an der Enz, dann im Kreis Schwäbisch Gmünd, Seit 1. September 1956 unterrichtete er die Erst- und Zweitklässler an der Lienzinger Schule. Zwar nicht als Beamter, aber als Angestellter, weil es an Pädagogen mangelte. Seine persönliche Geschichte arbeitete ich vor knapp einem halben Jahr in diesem Blog auf. Denn Oppenländer war 1957 mein erster Lehrer an der Volksschule.

Einstiger Goldfasan - ein vom Volksmund geprägter Begriff für hohe Parteifunktionäre im Dritten Reich mit vielen Abzeichen – nun in der Rolle des Biedermanns und Kinderfreundes. Der Gnadenausschuss beim Landesjustizministerium nannte ihn im März 1954 einen der gewalttätigsten Kreisleiter, der sich in alle möglichen Angelegenheiten mit Drohungen eingemischt habe, der sich zudem eine Vielzahl von individuellen Belastungen zuschulden habe kommen lassen. Alles, was er als Begründung und zu seiner Entlastung vorgebracht habe, verblasse hinter der Schwere seiner Schuld (Aktenvermerk der Abteilung V des Ministeriums über die Sitzung des Ausschusses am 15. März 1954, in der ein weiteres Gnadengesuch von Oppenländer auf Unterhaltsbeihilfe abgelehnt wurde (Staatsarchiv Ludwigsburg=SAL El 902/7 Bü 10968).

Zufällig stieß ich vor Monaten bei einer Online-Recherche in den Beständen des Landesarchivs Baden-Württemberg über Lienzingen auf sie: Die öffentlich zugängliche Personalakte des Hermann Oppenländer, geführt beim Oberschulamt Nordwürttemberg in Stuttgart. Letzte Dienststelle: Mühlacker-Lienzingen (Bestand EL 204 I Bü 2777, Oberschulamt Stuttgart: Personalakten von Lehrern an Volks-, Real- und Sonderschulen/(1903) 1952-1978). Mehr als 60 Jahre nach der Zeit, in der ich ihn als nett und jovial kennen, achten und schätzen lernte. Der uns Volksschüler 1958 beim Umzug anlässlich des Kinderfestes durch die Straßen von Lienzingen begleitete. Der Lehrer, der den örtlichen Männergesangverein Freundschaft dirigierte. Der Wolf im Schafspelz, dem der seinerzeitige Bürgermeister Richard Allmendinger und Pfarrer Gerhard Schwab ein gutes Zeugnis ausstellten, genauso wie Schulrat Friedrich Wißmann nach einem Unterrichtsbesuch. Der Männergesangverein bedauerte, dass unser so beliebter Dirigent, Herr Oppenländer im Herbst 1964 aus Krankheitsgründen nach sechs Jahren sein Amt habe niederlegen müssen (aus: Festschrift zu 125 Jahre Gesangverein Freundschaft Lienzingen e.V., 1988, S. 49).

Für mich war die Erkenntnis neu: Mein freundlicher Lehrer ein vormals in hohem Maße überzeugter Nazi, auch wenn er sich inzwischen davon distanzierte. Nach meinem ersten Text über ihn blieb ich auf Spurensuche des Mannes, der mit seiner Familie in Mühlacker wohnte. Der im Herbst 1959 von einem Tag auf den anderen nicht mehr Lehrer in Lienzingen war, nach einem Nervenzusammenbruch freiwillig in den Innendienst des Bezirksschulamtes in der Uhlandstraße in Mühlacker wechselte und von 1960 an bis zu seiner Pensionierung 1964 in der Außenstelle im Schloss Ludwigsburg der Württembergischen Landesbibliothek, dem Ausweichmagazin, arbeitete. Hauptsache, er hatte nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun. Sozusagen ein Angestellter im Versteck.

Die Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Helmstädter kam aus der Villa Reitzenstein: Die Landesregierung ist der Auffassung, dass grundsätzlich eine Wiederverwendung im öffentlichen Schuldienst in derartigen Fällen nicht erfolgen sollte, heißt es in der von Ministerpräsident Kiesinger unterschriebenen Antwort der Landesregierung ganz pauschal auf die Kleine Anfrage des Sozialdemokraten. Ob eine Kündigung des privatrechtlichen Anstellungsverhältnisses des früheren Rektors, der zurzeit als dritter Lehrer an der Volksschule Lienzingen Kreis Vaihingen/Enz tätig ist, vorgenommen werden soll, wird zurzeit durch eine vom Kultusministerium eingeleitete Untersuchung überprüft (Landtag von Baden-Württemberg, Beilage 2921, ausgegeben am 13. Oktober 1959).

Bis diesen Fall jemand schriftlich in einem am 17. April 1959 bei dem Politiker Helmstädter eingegangenen Brief publik machte, hatte Oppenländer in drei Jahren beruflich festen Boden unter den Füßen gewonnen, war geachtet und beliebt. Unbemerkt und unaufgeregt, aktiv betrieben vom Oberschulamt Nordwürttemberg. Die Stuttgarter Behörde hatte, nicht ohne Kenntnis des Kultusministeriums, Fakten geschaffen. Möglich machte dies ein Gnadenerweis von Justizminister Haußmann vom 19. März 1956. Helmstädter warf zuvörderst Haußmann indirekt vor, damit gegen die Anordnung des Ministerpräsidenten über die Ausübung des Gnadenrechts vom 18. Juni 1954 (Gesetzesblatt 1954, S. 81) verstoßen zu haben. Das Ministerium habe einem früheren Kreisleiter der NSDAP, der wegen zweier Verbrechen der Tötung und Anstiftung zum Landfriedensbruch von einem Landgericht rechtskräftig verurteilt worden war, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter wieder verliehen, schrieb Helmstädter, ohne den Namen des Betroffenen zu nennen. Der SPD-Politiker wollte nun wissen, ob die Landesregierung den Gnadenerweis für gerechtfertigt halte (Landtag von Baden-Württemberg, Beilage 2865, ausgegeben am 17. September 1956).

Durchaus geschickt entzog sich Kiesinger in seiner Antwort einer Wertung, denn – so seine Begründung - der Ministerpräsident habe dieses Recht auf die Ressortminister übertragen. Eine Beurteilung dieses Falles liege damit nicht in der Kompetenz der Landesregierung. Das Gnadengesuch war beim Regierungschef eingegangen, vom Staatsministerium aber ans Justizministerium weitergeleitet worden. Der Regierungschef legte seiner Antwort die Stellungnahme des Justizministers bei, in der erst der Name des früheren Kreisleiters genannt wurde: Hermann Oppenländer. Haußmann verteidigte seine mehr als drei Jahre zuvor getroffene Entscheidung.

Die Beurteilung solcher Personen der NS-Herrschaft habe sich, so Haußmann 1969, seit dem Zusammenbruch 1945 mit zunehmend zeitlichem Abstand gemildert. Das kam nach Auffassung des Freidemokraten schon 1953 zum Ausdruck mit der Verabschiedung des Gesetzes zur einheitlichen Beendigung der politischen Säuberung durch die Verfassungsgebende Landesversammlung Baden-Württembergs und die darin erfolgte generelle Wiedereröffnung des Weges in öffentliche Ämter. Auch die Tendenz des Straffreiheitsgesetzes von 1954 weise in diese Richtung.

Das Landgericht Ellwangen hatte die langjährige Zuchthausstrafe im Herbst 1947 verhängt, weil Oppenländer als Kreisleiter kurz vor der Kapitulation Mitte April 1945 zwei Männer – Robert Haidner (31) und Heinrich Probst (38) - widerrechtlich erschießen ließ, die betrunken durch die Straßen von Schwäbisch Gmünd gezogen und lautstark Parolen gegen Hitler gerufen hatten. Die Strafkammer schickte den Angeklagten für zwölf Jahre und vier Monate in den Knast – bei einer Gesamtstrafe wegen Totschlags und Anstiftung zum Landfriedensbruch.

Letzteres in einem zweiten Verfahren - wegen Randale und Zerstörungen durch etwa 40 aufgehetzte Nazis in der Nacht zum 12. April 1938 vor und in den katholischen Pfarrämtern Gmünd und Waldstetten. Türen und Fenster wurden eingeschlagen, es fielen einige Schüsse, die Geistlichen wurden beschimpft und bedroht. Aufgehetzt von Oppenländer, der zwar nicht direkt beteiligt war, aber zuvor in einer Rede in den Räumen der Kreisleitung wissen ließ, von der Gauleitung aufgefordert worden zu sein, gegen die katholischen Pfarrer zu demonstrieren und dadurch einen Vorwand zu schaffen, um sie in Schutzhaft nehmen zu können. Was dann auch geschah – die Polizei ging nicht gegen den Mob vor, sondern holte die drei Geistlichen an dem Abend in den demolierten Pfarrhäusern ab. Zu ihrem Schutz. Eine infame Begründung. Die Randale dauerte etwa eine halbe Stunde, so lange brauchte es, bis die Polizei von ihrem 100 Meter entfernten Revier kam. Oppenländer wurde nach 1945 zur Rechenschaft gezogen und verurteilt. Zusammengerechnet mit dem Urteil wegen Totschlags sollte er erst 1960 wieder frei kommen.

"Fall Oppenländer, zweiter Teil: Lokales Lehrstück über Sühne im Sonderangebot und Politiker, die Straftaten der Nazis weich spülen " vollständig lesen

Doch seine Kollegen im erlauchten Rat der Großen Kreisstadt Vaihingen fanden solch’ Worte, die gar schnell die Pointe erraten ließen, offenbar gar nicht spaßig, geschweige denn hilfreich. Jedenfalls verzogen sie nicht einen Millimeter ihre Mienen. Dabei gedachte Müller, durch den nicht alltäglichen Vergleich die Ehre des Gemeinderates, speziell aber die des Ortschaftsrates im Stadtteil Gündelbach zu retten. Denn, so sein Gedankengang, die Verwaltung solle doch bittschön nicht glauben, im Stadtparlament säßen nur taube Früchte. Man sei immerhin wer, nämlich die gewählten Abgesandten der Bürgerschaft: On dia senn net bachelich, dia mist ihr ernschter nehma.

Doch seine Kollegen im erlauchten Rat der Großen Kreisstadt Vaihingen fanden solch’ Worte, die gar schnell die Pointe erraten ließen, offenbar gar nicht spaßig, geschweige denn hilfreich. Jedenfalls verzogen sie nicht einen Millimeter ihre Mienen. Dabei gedachte Müller, durch den nicht alltäglichen Vergleich die Ehre des Gemeinderates, speziell aber die des Ortschaftsrates im Stadtteil Gündelbach zu retten. Denn, so sein Gedankengang, die Verwaltung solle doch bittschön nicht glauben, im Stadtparlament säßen nur taube Früchte. Man sei immerhin wer, nämlich die gewählten Abgesandten der Bürgerschaft: On dia senn net bachelich, dia mist ihr ernschter nehma.