Als der Hirsch-Saal die Gemeindehalle war - und andere Geschichten rund um das Fachwerkhaus, das 2025 seit 300 Jahren steht

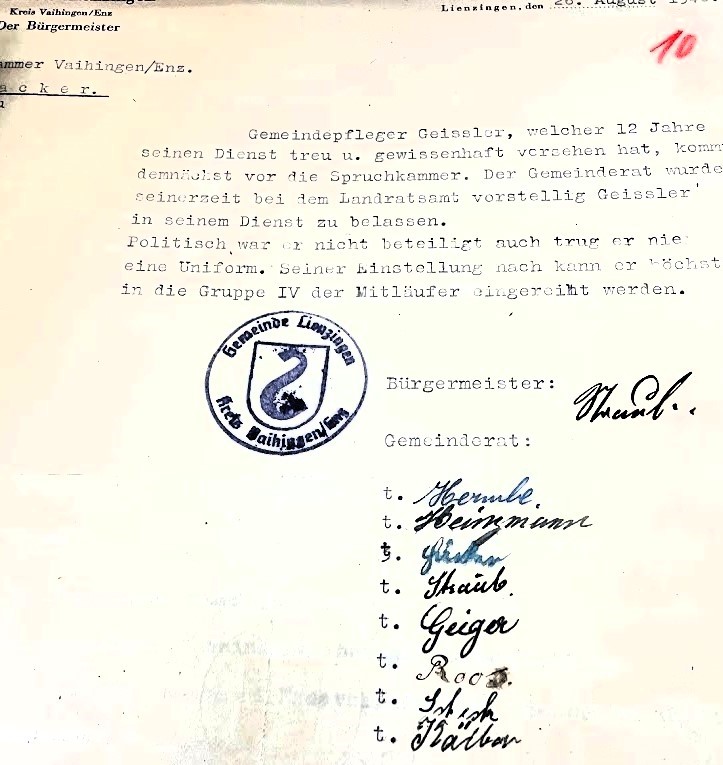

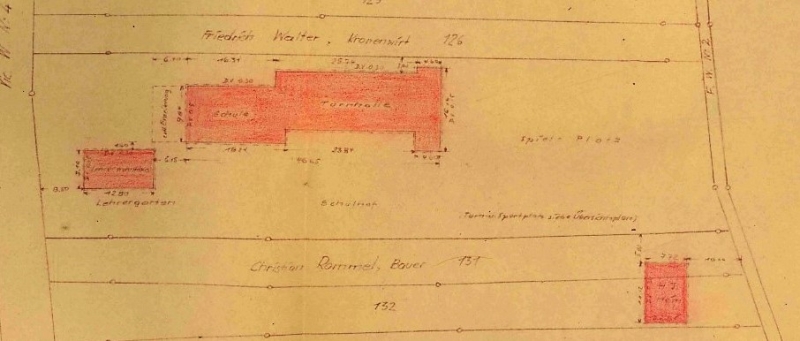

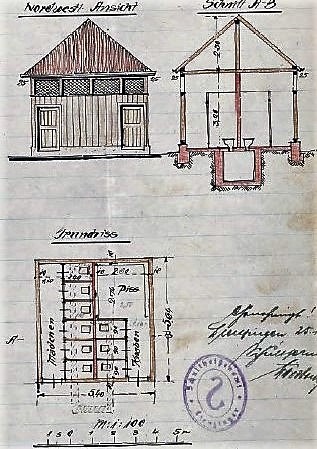

Der Lienzinger Hirsch, Gastwirtschaft mit viel Seele, noch größerem Charme, langer Tradition, vor allem mit einer fast 300-jährigen Geschichte. Ein stattlicher Fachwerkbau eines hierzulande seltenen Gebäudetyps, den eines Dreiseitgehöfts. Baujahr: 1725. Ein höchst seltenes Jubiläum, das 2025 gefeiert werden kann. In all diesen Jahren blieb das Anwesen an der heutigen Knittlinger Straße/Ecke Herzenbühlstraße durchweg in Familienbesitz. Schmidgall, Lindauer, Scheuerle, Geißler…

Lange war das Lokal – nach meiner Erinnerung - der Lieblingstreff der Lienzinger Honoratioren, die seit den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vor allem im holzgetäfelten Nebenzimmer den Trollinger oder Lemberger, vielleicht auch einen Silvaner vom heimischen Eichelberg schlotzten, davor ein Bier. Gestandene Mannsbilder, selten in weiblicher Begleitung, gönnten sich eine deftige Vesper oder einen Rostbraten, um hernach geruhsam die Zigarren-Kringel in die Luft steigen zu lassen. Dabei ließ sich trefflich debattieren, die neueste Sau rhetorisch durch das Dorf treiben.

Doch noch vor der Eingemeindung von Lienzingen im Juli 1975 nach Mühlacker setzte ein Wandel ein.

"Als der Hirsch-Saal die Gemeindehalle war - und andere Geschichten rund um das Fachwerkhaus, das 2025 seit 300 Jahren steht" vollständig lesen