Wie aus der Lienzinger Mangelwirtschaft doch eine Erfolgsgeschichte wurde

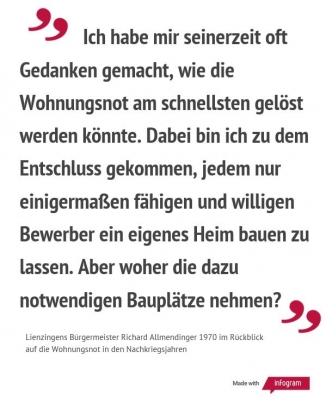

Häuslesbauern keine Steine in den Weg zu legen, sondern solche wegzuräumen, das war die Leitlinie von Lienzingens Bürgermeister Richard Allmendinger und seinen Gemeinderäten. Als paradiesischer Zustand muss das für manche wirken, die sich heutzutage mit Baurechtsämtern herumschlagen und diese als Verhinderungsämter wahrnehmen. Allmendinger, seit November 1947 im Amt, verwies auf die seinerzeitige Wohnungsnot durch den Zuzug von Vertriebenen und Flüchtlingen und handelte. Er habe sich damals oft Gedanken gemacht, wie diese Not am schnellsten gelöst werden könnte, schrieb Allmendinger im Jahr 1970 rückblickend in seinem Beitrag zum Ortsbuch. Dabei bin ich zu dem Entschluss gekommen, jeden nur einigermaßen fähigen und willigen Bewerber ein eigenes Heim bauen zu lassen. Aber woher die dazu notwendigen Bauplätze nehmen? (in: Friedrich Wißmann, Ortsbuch Lienzingen, 1970, Walter-Verlag, S. 324)

Lienzinger Geschichte(n) heute vom großen Herz für Häuslesbauer bei Bürgermeister und Gemeinderat, von Baudarlehen, günstigen Bodenpreisen und der Klage: Man weiß bald nicht, welcher Fall der dringendste ist und man kommt bald in die größten Schwierigkeiten, aber auch von fünf Gaststätten für 1000 Einwohner und dem Antrag für eine sechste. Dazu in Akten und Ratsprotokollen geblättert (Serie in meinem Blog)

Eine erste Zwischenbilanz zog der Schultes bei der Sitzung am 15. Februar 1951, als er die am 28. Januar 1951 gewählten neuen Gemeinderäte verpflichtete: Die Landwirte Adolf Brüstle (261 Stimmen) und Eberhard Pfullinger (248) sowie Schlosser Erwin Schmollinger (168) und Maurer Karl Straub (217 Stimmen) durften seine Worte als Richtschnur für ihre bevorstehende sechsjährige Amtszeit ansehen. Für die ausgeschiedenen Räte Christian Benzenhöfer, Gottlob Hermle, Rudolf Rommel und Robert Seethaler sollte der Rückblick gleichzeitig Anerkennung für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit sein.

- Baudarlehen von der Gemeinde für vier Prozent Zinsen

Richard Allmendinger erinnerte an die Lage im Jahr 1948. Die Gemeinde stand bei der Währungsumstellung zunächst vor leeren Kassen, die Wohnungsverhältnisse durch den starken Zustrom der Flüchtlinge waren katastrophal und zu allem Übel die Gemeinde noch ohne eigenes Baugelände. Niemand wollte bebaubares Gelände abtreten und doch sollte man helfen, klagte der 41-Jährige an diesem Abend. Nach mühsamen Verhandlungen sei es dann endlich gelungen, die für die potenziellen Häuslesbauer notwendige Fläche zu erhalten. Die Gemeinde stellte den ersten Bebauungsplan auf, gewährte selbst den Bauherren Darlehen (bis dato insgesamt 21.000 Mark) und zusammen mit staatlichen Hilfsgeldern entstanden bis Februar 1951 genau 18 Wohnungen, einschließlich derjenigen, die die Kommune selbst errichtete (STAM, Li B 324, S. 58 f).

Richard Allmendinger erinnerte an die Lage im Jahr 1948. Die Gemeinde stand bei der Währungsumstellung zunächst vor leeren Kassen, die Wohnungsverhältnisse durch den starken Zustrom der Flüchtlinge waren katastrophal und zu allem Übel die Gemeinde noch ohne eigenes Baugelände. Niemand wollte bebaubares Gelände abtreten und doch sollte man helfen, klagte der 41-Jährige an diesem Abend. Nach mühsamen Verhandlungen sei es dann endlich gelungen, die für die potenziellen Häuslesbauer notwendige Fläche zu erhalten. Die Gemeinde stellte den ersten Bebauungsplan auf, gewährte selbst den Bauherren Darlehen (bis dato insgesamt 21.000 Mark) und zusammen mit staatlichen Hilfsgeldern entstanden bis Februar 1951 genau 18 Wohnungen, einschließlich derjenigen, die die Kommune selbst errichtete (STAM, Li B 324, S. 58 f).

- Lange Jahre stabil niedrige Baulandpreise

Beispiele dafür, wie aus der Mangelwirtschaft doch eine Erfolgsgeschichte wurde: In der Sitzung am 28. Oktober 1948 genehmigte der Gemeinderat den Kauf von knapp fünf Ar von drei Eigentümern, die pro Quadratmeter eine beziehungsweise zwei Mark erhielten. Einen Tagesordnungspunkt später bewilligte das Gremium drei Bauherren jeweils 4000 Mark Darlehen zu vier Prozent Zinsen auf die erste Hypothek (STAM, Li B 323, S. 197). Weitere Unterstützung erhielten Bauende, indem die Kommune für sie für Kredite von Banken und Sparkassen bürgte (STAM, Li B 324, S. 150). Wie kam es dazu? Weil der Schultes mit der Idee scheiterte, an Bauwillige kommunale Flächen in Erbpacht abzugeben. Allmendinger hatte extra das Gespräch mit Direktor Bitzer von der Kreissparkasse in Mühlacker gesucht, wie er dem Ortsparlament am 4. August 1952 mitteilte. Bitzer verwies darauf, die Sparkasse sei nicht berechtigt, Erbpachtflächen zu beleihen. Der Bürgermeister sagte, im Allgemeinen fehlten den Bauenden noch 3000 Mark Eigenkapital. Die Lücke könne nur geschlossen werden, wenn die Gemeinde entweder eine zweitrangige Hypothek übernehme oder eine Bürgschaft für Darlehen, die die Sparkasse gewährte. Anschließend beschloss der Gemeinderat, dass die Kommune für Kredite als Bürge geradestehe (STAM, Li B 324, S. 129).

Der Willen der Kommunalpolitik war jedenfalls klar erkennbar, den Menschen konkret zu helfen. So genehmigte der Gemeinderat am 7. März 1952, dem Bauwollenden W.O. 4000 Mark als erste Hypothek zu 4,5 Prozent Zinsen zu gewähren - als Überbrückung bis zur Zuteilung seines Bausparvertrags durch die Leonberger Bausparkasse im Jahr drauf (STAM, Li B 324, S. 116).

In seinem Rückblick schrieb  Allmendinger 1970: Das Siedlungsgebiet wurde mit Gemeindemitteln erschlossen. Ja selbst die Gemeinde gab anfangs erststellige Hypothekendarlehen zu günstigen Bedingungen. Sie konnte sich das leisten, weil sie in den Nachkriegsjahren sehr gute Holzerlöse aus ihren Wäldern erzielte (Richard Allmendinger, Die Gemeinde holt ihren Rückstand rasch auf, in: Friedrich Wißmann, Ortsbuch Lienzingen, 1970, Walter-Verlag, S. 324).

Allmendinger 1970: Das Siedlungsgebiet wurde mit Gemeindemitteln erschlossen. Ja selbst die Gemeinde gab anfangs erststellige Hypothekendarlehen zu günstigen Bedingungen. Sie konnte sich das leisten, weil sie in den Nachkriegsjahren sehr gute Holzerlöse aus ihren Wäldern erzielte (Richard Allmendinger, Die Gemeinde holt ihren Rückstand rasch auf, in: Friedrich Wißmann, Ortsbuch Lienzingen, 1970, Walter-Verlag, S. 324).

- Baugemeinschaft der Neubürger

Der Verwaltungschef nannte am 19. Dezember 1950 den Gemeinderäten konkret fünf Familien, die auf eine ausreichende Unterkunft hofften. Die neu gegründete Baugemeinschaft der Neubürger brachte wohl nicht den erwünschten Erfolg, sie sei finanziell noch schwach, könne gerade ein Wohnhaus errichten, dies aber auch nur mit Unterstützung der Gemeinde. Diese wiederum wurde zudem noch mit anderen Forderungen konfrontiert - Allmendinger nannte den Wunsch nach dem Bau einer Kleinkinderschule (STAM, Li B 324, S. 53).

Die Kommune war auch sonst gefordert. Bei einer Sitzung am 13. April 1953 wies die Verwaltung darauf hin, dass die Gemeinde seit 1949 aus einem Kahlschlag in der Hart etwa 70 Ar als Gartenland den Neubürgern zur Verfügung stelle. Bis dato kostenlos, der Rat beschloss nun, erstmals Zahlung auf Martini 1953, eine Pacht von 1,25 Mark pro Jahr, für Gartenland 2,50 Mark zu verlangen (STAM, Li B 324, S. 163).

Auch die Aufstellung von Bebauungsplänen bereitete Probleme. Im August 1954 beriet der Gemeinderat über den Entwurf "Aichert" für das Gebiet zwischen Raith und Mühlweg. Abgesichert werden sollten dadurch nicht nur die geplanten Standorte für eine neue Schule und eine Turnhalle, sondern auch für 14 neue Wohnhäuser vom Mühlweg in Richtung Raithstraße, für neun direkt am Mühlweg (heute Friedrich-Münch-Straße). Problematisch erwies sich schon bei der ersten Diskussion die vorgeschlagene Straße zwischen Mühlweg und Raithstraße über den Bergrücken. Letztlich entstand aus dieser Idee die Dr.-Otto-Schneider-Straße als Sackgasse, hinter der Grundschule auf die Höhe führend (STAM, Li B 324, S. 225). Für das Gebiet unter dem Aichert und Mühlweg machte der Gemeinderat am 27. November 1959 den Weg frei für einen Bebauungsplan (STAM, Li B 325, S. 303).

- Durch vorherigen Aufkauf von Gelände die Baulandpreise stabil niedrig zu halten

Unter anderem am 18. März 1955 machten die Bürgervertreter den Weg frei für den Verkauf von weiteren Bauplätzen - im Gebiet "Unter dem Aichert" - mit jeweils 6,9 Ar für zwei Mark den Quadratmeter. Das zeigt, dass es der Gemeinde gelang, durch den vorherigen Aufkauf von Gelände die Baulandpreise stabil niedrig zu halten (STAM, Li B 325, S. 20). Weiteres Instrument war das spezielle Vorkaufsrecht der Gemeinde für den ersten Verkaufsfall nach dem Paragrafen 23 des Aufbaugesetzes, das der Gemeinderat über den Bebauungsplan sicherte.

So in der Sitzung am 28. Oktober 1949 im dritten Punkt der Tagesordnung: Bebauungsplan der Gemeinde Lienzingen. Es findet sich in der Niederschrift keine Bezeichnung für diesen Plan, vermutlich handelt es sich aber um das Gebiet Brühl. Er legte weitgehend nur Baulinien für ein Teilgebiet fest in der Hoffnung, nun über genügend Bauplätze für die Nachfrage in den folgenden fünf bis zehn Jahren zu verfügen. Vorausgegangen seien langwierige Verhandlungen mit den in Frage kommenden Grundstückseigentümern, doch dann sei es doch gelungen, erste größere Liegenschaften zu erwerben, protokollierte der Bürgermeister (STAM, Li B 323, S. 196).

- Ende der Wohnungsnot im Herbst 1954 verkündet

Überraschend erklärte der Bürgermeister in der Ratssitzung vom 27. Oktober 1954 die Wohnungsnot für beendet - kein ernster Wohnungsfall warte mehr auf die Erledigung. Allmendinger dachte nun an die Refinanzierung. Die Gemeinde habe beträchtliche Gelder in Erschließung von Baugelände, in den Bau neuer Straßen, in Kanalisation, Wasserleitungsnetz und Wohnungen gesteckt, ohne die Bauenden an den Kosten zu beteiligen. Er machte klar, dass nun die Kommune künftig Rechnungen schicken werde. Im Protokoll heißt es, wie andernorts üblich, sollten die Häuslesbauer einen angemessenen Teil des Aufwandes der Gemeinde übernehmen. Der Gemeinderat stimmte zwar zu, machte aber auch deutlich, dass keine untragbaren Anliegerbeiträge verlangt werden dürften und weiterhin Interesse an einer lebhaften Bautätigkeit bestehe. Konkret beschloss das Gremium, für die neuen Wasserleitungen eine einmalige Gebühr zu verlangen, für Straßen und Gehwege ein Drittel der Kosten umzulegen. Die Regelung sollte angewandt werden für alle Bauten nach dem 1. Januar 1955 (STAM, Li B 324, S. 241 f). Eine Neuheit für Lienzingen: die jetzt beschlossene Dolensatzung.

- Dolensatzung: Einsprüche von Hauseigentümern im Vorderen Brühl und an der Raith

Wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, reagieren Menschen unterschiedlich. In der Sitzung vom 20. Juni 1955 behandelte der Gemeinderat eine Anzahl Beschwerden von Hauseigentümern im Vorderen Brühl und an der Raith. Die Dolen-Satzung sei erst nach dem Bezug ihrer Wohngebäude beschlossen worden, eine rückwirkende Gebührenerhebung deshalb rechtlich nicht erlaubt. Sie lehnten deshalb eine Bezahlung grundsätzlich ab, während anderen nur der von ihnen verlangte Einmal-Betrag von 80 Mark zu hoch war. Die Räte reduzierten in diesen Fällen auf 60 Mark und der Bürgermeister schloss nicht aus, dass die Beschwerdeführer mit ihrer Auffassung recht bekämen, aber er warb dafür, dass sie trotzdem bezahlen. Denn die Gemeinde habe beträchtliche Gelder in den Wohnungsbau gesteckt, nun gehe es um einen gerechten Lastenausgleich. Andererseits seien die Aufgaben der Verwaltung in den Nachkriegsjahren so umfangreich gewesen, dass es unmöglich gewesen sei, Satzungen wie dieser zu entwerfen (STAM, Li B 325, S. 32).

Fünf Jahre später, am 15. Januar 1960, stimmte der Schultes ähnliche Töne an und beantragte laufende Dolengebühren. Der Gemeinderat stimmte der Änderung der Satzung zu, sicherte sich aber das Recht, bei Härtefällen Ermäßigungen beschließen zu können, was er einen Monat später bei sieben Anliegern der Uhlandstraße (heute Merowingerstraße) auch tat. Das Gremium reduzierte von 300 auf 160 Mark. Der Tarif orientierte sich nicht am Verbrauch – Lienzingen hatte noch keine Kanalisation. Die Kommune berechnete drei Prozent des Brandversicherungsanschlags ohne Zubehör (STAM, Li B 326, S.1). Wenige Wochen später sattelte das Ortsparlament drauf und verabschiedete eine Satzung über die Erhebung von Anliegerleistungen. Sonst, so Allmendinger, könne der notwendige Bau der Straßen in den Siedlungsgebieten nicht mehr finanziert werden. Ein Teil der Kosten müsse auf die Bauenden abgewälzt werden (STAM, Li B 326, S. ![]() .

.

- Erste Baulinie an der Brühlstraße 1930 vom Oberamt genehmigt

Die Brühlsiedlung aktuell: Hohenstaufenstraße, die zum älteren Teil des Gebiets gehört

Brühl II (Fotos: Günter Bächle)

Schon in den seinerzeitigen Plänen der Gemeinde von 1939 war eine Siedlung südlich des Schmiebachs vorgesehen. Eine erste Baulinie der Brühlstraße genehmigte bereits 1930 das Oberamt Maulbronn, Vorläufer des heutigen Landratsamtes. Die Baulinien wurden nun teilweise geändert. 1961 erweiterte Lienzingen "Brühl" in südwestliche Richtung. Aichert, Mühlweg, Scherbental - die Häuslesbauer waren eifrig am Werk, aber mit wachsender Nachfrage der Kommune wollten die Grundstückseigentümer mehr Geld für ihr Land, so 1961 am Mühlweg zwölf Mark für den Quadratmeter. Die Verhandlungen des Bürgermeisters wurden nicht leichter, in einem Fall wäre es am Mühlweg fast zu einem Enteignungsverfahren gekommen. Bis 1970 entstanden in Lienzingen, so Allmendingers Zwischenbilanz im damals erschienenen ersten Ortsbuch, etwa 180 neue Wohngebäude, teils mit zwei Wohnungen.

Nach 1971 ging es mit Gaiern-Neuwiesen weiter - mit 272 Wohneinheiten auf knapp 20 Hektar eine weitaus größere Nummer für den Ort. Am 21. November 1969 hatte der Gemeinderat den Maulbronner Architekten Gerhard Schwilk mit der Planung beauftragt zum Preis von rund 9000 Mark (STAM, Li B 326, S. 304).

Ein Gebiet für 1000 Einwohner, so das Konzept vom Februar 1972. Von den 20 Hektar sollten acht Hektar auf ein kleines Gewerbegebiet am Ende von Gaiern-Neuwiesen entfallen, das jedoch nie realisiert wurde. Ein Erdwall mit einer Oberfläche von 28.000 Quadratmetern sollte die neue Siedlung zur Bundesstraße 35 hin vor Verkehrslärm schützen, wobei erhebliche Mehrkosten entstanden, wie Bürgermeister Allmendinger in der ersten Sitzung des Gemeinderats nach den Sommerferien 1972 berichtete. Aber das tat den Plänen keinen Abbruch, zumal die Gemeinde für jeden Kubikmeter Erdaushub, der für die Aufschüttung des Walls aus dem Baugebiet angekarrt wurde, zwei Mark kassierte, wie der Gemeinderat am 13. April 1973 beschlossen hatte (STAM, Li B 37, S. 221).

Jahre später - Ende Januar 2011 - strich der Mühlacker Gemeinderat das Gewerbegebiet im Osten von Gaiern-Neuwiesen aus dem Flächennutzungsplan, weil eine Erbengemeinschaft die Verwirklichung jahrelang blockiert hatte. Sie wollte auch dort lieber Wohngebäude haben, für die sich die Quadratmeter teurer verkaufen ließen (Gemeinderatsvorlage Mühlacker 266/2010).

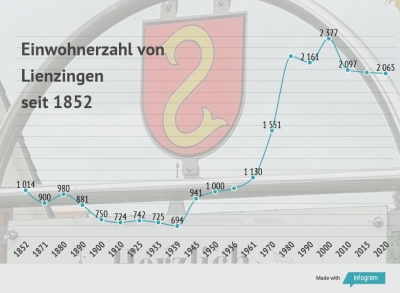

Als Triebfeder für Bürgermeister und Gemeinderat erwies sich das erklärte Ziel, Lienzingen über die 2000-Einwohner-Hürde und damit die vom Land ausgegebene Mindestgröße einer Gemeinde zu bringen, um in der anstehenden Verwaltungsreform die kommunale Selbstständigkeit zu retten, was letztlich misslang. Beim Verlust der Unabhängigkeit im Juli 1975 fehlten gut 200 Einwohner (Konrad Dussel, Ortsbuch Lienzingen - Altes Haufendorf, moderne Gemeinde, 2016, Verlag Regionalkultur, S. 196 ff und 242 ff). Seit dem Zwangsanschluss an Mühlacker entstand in den neunziger Jahren in der Vorderen Raith ein weiteres Wohngebiet, derzeit plant die Stadt in den Pferchäckern und werkelt daran seit 2016 - bei Lienzingens kleiner Verwaltung ging es gemeinhin rascher.

- Nichts gegen eine sechste Gaststätte

Eine andere Frage, die den Gemeinderat des damals 1000 Einwohner zählenden Dorfes am 2. Oktober 1950 beschäftigte: Wie viele Gaststätten verträgt Lienzingen? Denn Heinrich Schmidt, der an der künftigen, 1951 gebauten Umgehungsstraße ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet hatte - heute letztes Haus an der Schelmenwaldstraße kurz vor der B35 - beantragte, darin eine Gastwirtschaft und Fremdenzimmer eröffnen zu dürfen. Es spreche bis jetzt nichts gegen den Antragsteller, dem der Rat bescheinigte, auch eine gewisse Eignung dafür zu besitzen. Zudem seien die erforderlichen Räumlichkeiten vorhanden, heißt es im Protokoll der Sitzung. Doch in der Gemeinde befänden sich bis jetzt fünf Gaststätten, die eigentlich genügen dürften: Hirsch, Lamm, Adler, Ochsen und Krone. Allerdings werde sich das geplante Angebot in erster Linie an Fernlastfahrer richten. Deshalb habe der Gemeinderat gegen den Antrag keine Einwände (STAM, Li B 324, S. 44 f).

Der Baulinienplan, am 21. Januar 1930 vom Oberamt in Maulbronn besiegelt und damit in Kraft gesetzt, war zuvor in Lienzingens Gemeinderat diskutiert und beraten worden. In der öffentlichen Bekanntmachung vom 19. November 1929 - angeschlagen & durch Ausruf -, dass der Entwurf zur Einsichtnahme eine Woche lang auf dem Rathaus öffentlich ausliege, hatte Bürgermeister Brodbeck auf die Zustimmung des Gemeinderats vom 12. November 1929 verwiesen: zur Baulinie am Brühlsträßchen.

Als ein größeres Projekt erwies sich dann Jahre später der Ortsbauplan. Die zuständige Beratungsstelle beim Württembergischen Innenministerium legte einen Entwurf im Maßstab 1:500 vor, für den sie der Kommune 120 Reichsmark berechnete, und sandte diesen am 7. August 1939 dem Bürgermeister der Gemeinde Lienzingen. Es handelte sich um das Gebiet westlich des Ortsweges Nummer 1 und südlich des Feldweges Nummer 171. Das Ministerium riet dazu, diesen Plan nur abschnittsweise jeweils entsprechend dem tatsächlich vorhandenen Baubedürfnis in dem dortigen Gebiet festzustellen und den vom Landmesser zu fertigenden Teilplan vor seiner Fertigstellung uns noch einmal zur Begutachtung vorzulegen.

Eine Lichtpause, so die Beratungsstelle an Bürgermeister Brodbeck, erhalte die Württembergische Heimstätte, die unseres Wissens eine Siedlung in diesem Gebiet plane.

Und wo lag dieses Gebiet nun? Ein Blick auf den Ortsbauplan sah nicht nur ein Wohngebiet im Brühl vor, sondern ein weitaus größeres beidseits der heutigen Knittlinger Straße: Zwischen der jetzigen Schelmenwaldstraße und dem Ortsrandweg unter Einbeziehung des Forsthauses sowie auf der anderen Seite der Knittlinger Straße bis hinab auf Höhe der scharfen Kurve in der Herzenbühlstraße. Das hätte bedeutet: Kein freier Blick mehr auf den historischen Scheunengürtel, auf den die Lienzinger stolz sind und der einer der Kernpunkte des heutigen Etterdorfs ist. Zum Glück wurde dieser Plan, vom Brühl abgesehen, nicht realisiert. Damit lässt sich auch das Gerücht aus der Welt schaffen, in Allmendingers Amtszeit sei dieses Wohngebiet beidseits der Kreisstraße in Richtung B35 aktiv betrieben worden.

Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Denn in der Gemeinderatssitzung vom 19. Januar 1973 stand die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes durch die Beratungsstelle des Regierungspräsidiums Stuttgart als erster Punkt auf der Tagesordnung. Die geplante Wohnbaufläche im Aichert sei wegen dessen Höhenlage erst nach dem Bau eines neuen Wasserhochbehälters machbar. Weil sonst mögliche Bewohner buchstäblich auf dem Trockenen sitzen würden, komme diese Fläche zunächst nicht in Betracht. Andererseits gebe es eine anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken, sagte der Bürgermeister. So schlug er als Alternative das Gewann Stickel vor – beginnend zwischen den Gebäuden Herzenbühlstraße 22/1 und 24 in Fortsetzung des dazwischen entlang führenden Fußweges, der in der scharfen Kurve rechter Hand beginnt.

Das wäre dann das Wohngebiet geworden, das 1939 vorgeschlagen wurde und das die freie Sicht auf den Scheunengürtel genommen hätte – nur (zunächst) nicht im Südwesten, sondern von Südosten her. Das Ergebnis wäre kulturhistorisch gleichermaßen vernichtend gewesen. Allmendinger sagte, nach den Erfahrungen mit den wichtigsten Trägern öffentlicher Belange sei diese Fläche wohl am schnellsten baureif zu machen, allerdings müssten die Grundstückseigentümer mitmachen und bereit sein, ihr Gelände zu einem angemessenen Preis abzugeben. Der Gemeinderat stimmte laut Protokoll nach kurzer Beratung zu, vergab den Planungsauftrag an das Regierungspräsidium und die Höhenaufnahmen an das Büro Peter Greb aus Huchenfeld zum Honorar von 7174 Mark für die 20 Hektar große Fläche (STAM, Li B 327, S. 202 und 221 f).

Doch 1974 ging der neue Wasserhochbehälter im Wannenwald in Betrieb, die Stadt Mühlacker griff nach der Eingemeindung 1975 die Pläne für die Stickel nicht auf. Zum Glück für den historischen Ortskern. Lienzingen wuchs im rückwärtigen Bereich des Aichert auf der Höhe. Das neue Wohngebiet für den Stadtteil entstand in der Vorderen Raith.

Kommentare

Noch keine Kommentare