Quartiers-Report Hintere Gasse.

Hintere Gasse, Herzenbühlstraße – der Stoff für meine ganz eigene Quartier-Geschichte. Gemischt, durchmischt, Notizen von Menschen mit Empathie für Fachwerk, ihrer aktuellen Frischzellenkur für die frühere Zehntscheuer und den Häusern Nummer 3 und 4. Meine Geschichte, weil ich dort in einer der schönsten Gassen des Enzkreises aufwuchs, um Streiche nie verlegen und ständig auf Tour. Dort starb an einem trüben April-Sonntag mein Vater, dort startete ich aber auch in den Journalismus, fand die Arbeit in der Jungen Union plötzlich interessanter als Unterricht und Vokabeln pauken (heute weiß ich, dass die Rangfolge falsch war) . . . In einer Arbeiterfamilie von damals konnten die Eltern dem Filius selten bei den Hausaufgaben helfen. Die Sache mit der Herkunft und ihre Folgen.

Die Hintere-Gasse-Story bunt, persönlich, kommunal. Dabei plante ich eigentlich nur Bild + Text für den Blog zu den aktuell größten Projekten vor dem Auslaufen des Sanierungsprogramms Ortskern Lienzingen Ende April 2022 (dem möglichst 2023 ein neues folgen soll). Mächtig stolz können wir sein über dieses private Engagement. Ergänzen sie doch mit ihren Schmuckstücken in spe die vorhandene prächtige Fachwerkfront zur Straße hin.

Der, der aus der Herzenbühlstraße kam. Zwischen heutiger Knittlinger Straße, nördlichem und östlichem Scheunengürtel, sowie Scherbentalbach von 1952 bis 1957 in der heutigen Knittlinger Straße 8, danach bis Ende November 1970 in der Herzenbühlgasse 25 (dann noch zwei Stationen: später Brühlstraße und seit 1984 Lohwiesenstraße - eigenes Häusle, mit Fachwerk und aus Holz auch in einem Neubau? Bewusst ja, wiewohl sich damit selbst Zimmerleute vor mehr als vier Jahrzehnten schwertaten. Handwerkskunst verschludert: Stadt der herkömmlichen Zapfenverbindung zwischen den Balken schnell Metallstücke über das Eck angeschraubt. Mich schaudert dies heute noch - so klein sie auch sind, manchmal geraden sie doch ins Blickfeld.

Immer der Heimatort. Scherzhaft die Frage: Aus Lienzingen nie hinausgekommen? - Die Antwort: Doch, aber bald immer zurückgekehrt. Muss einen Grund haben. Anderen geht es wohl auch so.

Hintere Gasse? Amtlich ist die Gasse auf jeden Fall eine Straße. Das steht fest. Was gilt nun? In einem alten Plan, der auch im kleinen Saal der Gemeindehalle Lienzingen an die Wand projiziert wurde, war es die Hintere Gasse - und alte oder auch jüngere Lienzinger verwenden heute noch gerne dieses Wort. Mir rutscht dieser Name auch öfters heraus.

Doch eine Akte aus dem Stadtteilarchiv Lienzingen enthält eine Straßenaufstellung für Lienzingen vom 22. Dezember 1969, unterzeichnet von Bürgermeister Richard Allmendinger. Dort ist noch die

Herzenbühlgasse aufgeführt, aber bereits handschriftlich mit Bleistift in

„-straße“ geändert worden. So blieb es auch 1972 im Zuge der Umstellung von durchlaufenden Gebäude-Nummern auf straßenweise vergebene Haus-Nummern.

Jetzt kommt der aus der Hinteren Gasse, murmelte Bernhard Braun, sozialdemokratisches Urgestein, Eisenbahner, verdienstvoller Stadtrat und zeitweise stellvertretender Bürgermeister so vor sich hin, dass ich seine Worte hören sollte.

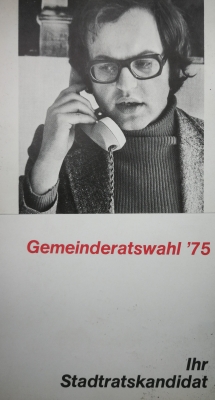

Das war im Herbst 1975 im Saal der Feuerwache an der Rappstraße in Mühlacker. Mit gerade 24 Jahren war es meine erste Sitzung als Ratsmitglied, quasi als die eine Hälfte der Lienzinger Vertretung, die mehr als ein Vierteljahr nach der Zwangseingemeindung im September 1975 gewählt worden war.

Ja, ich war der aus der Hinteren Gass. Dabei wohnten meine Mutter und ich damals schon seit fast sechs Jahren in der Brühlstraße 14. Hintere Gasse? Im Flecken das andere Wort für Herzenbühlgasse oder -straße. Hintere Gasse als Synonym für das Letzte? Der Braun`sche Ausspruch blieb ein Rätsel. Bei ihm hatte ich jedenfalls meinen Ruf weg.

"Der von der Hinteren Gasse und die Frischzellenkur für Kulturdenkmale" vollständig lesen

Doch seine Kollegen im erlauchten Rat der Großen Kreisstadt Vaihingen fanden solch’ Worte, die gar schnell die Pointe erraten ließen, offenbar gar nicht spaßig, geschweige denn hilfreich. Jedenfalls verzogen sie nicht einen Millimeter ihre Mienen. Dabei gedachte Müller, durch den nicht alltäglichen Vergleich die Ehre des Gemeinderates, speziell aber die des Ortschaftsrates im Stadtteil Gündelbach zu retten. Denn, so sein Gedankengang, die Verwaltung solle doch bittschön nicht glauben, im Stadtparlament säßen nur taube Früchte. Man sei immerhin wer, nämlich die gewählten Abgesandten der Bürgerschaft: On dia senn net bachelich, dia mist ihr ernschter nehma.

Doch seine Kollegen im erlauchten Rat der Großen Kreisstadt Vaihingen fanden solch’ Worte, die gar schnell die Pointe erraten ließen, offenbar gar nicht spaßig, geschweige denn hilfreich. Jedenfalls verzogen sie nicht einen Millimeter ihre Mienen. Dabei gedachte Müller, durch den nicht alltäglichen Vergleich die Ehre des Gemeinderates, speziell aber die des Ortschaftsrates im Stadtteil Gündelbach zu retten. Denn, so sein Gedankengang, die Verwaltung solle doch bittschön nicht glauben, im Stadtparlament säßen nur taube Früchte. Man sei immerhin wer, nämlich die gewählten Abgesandten der Bürgerschaft: On dia senn net bachelich, dia mist ihr ernschter nehma.

Für

Für