„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“

Nach der Krise wird es nicht mehr so sein wie vor der Krise. Ein beliebter Satz, immer wieder aufpoliert. Die Worte fallen einem ein bei der weltweiten Inflation des Corona-Virus. Wir kennen sie. Sie wiederholen sich. Die Menschen hörten diese Ankündigung auch in der weltweiten Finanzkrise 2008/2009.

Als sich zeigte, dass den Zeitungen die Abonnenten wegbrechen und keine packende Gegenstrategie zu erkennen war, begann auch der Verleger der Tageszeitung damit seinerzeit seine Rede in der Betriebsversammlung. Quasi als ummäntelte Aufforderung, sich rechtzeitig an den Abbau von Wohlstand zu gewöhnen. Deregulierung, Kürzungen bei den Tarifverträgen, Stellenabau - die Begründung für Sozialabbau. Die Botschaft: Nach der Krise werden viele weniger erhalten. Schon fällt der Satz in der aktuellen Corona-Krise. Vorbereitung auf Einschnitte, die dann doch nicht kommen?

Stimmt: Schon verändert sich manches. Vielfältig. Zum Glück, nicht unbedingt zum Schlechteren. Das Vertrauen in die Bundesregierung, in die Kanzlerin, in die CDU, in Spahn, ja selbst in Söder wächst sprunghaft. Die Verkünder der Merkeldämmerung sind stumm geworden. Ist ja durchaus berechtigt: Politiker, die handeln und nicht lange diskutieren, wenn schwere Zeiten am Horizont aufziehen, schätzt der Wähler. Merkel könnte 2021 wieder antreten. Wäre mir ganz lieb, denn sie schafft Vertrauen, beruhigt, nimmt Stress weg. Der Merkel-Effekt ist ein Vertrauenseffekt.

Einen solchen erleben auch die Tageszeitungen. Nicht mehr das Geschimpfe von der Lügen-Presse, der sture Glauben an die Meldungen in den sozialen Medien, die sich als Fake-News erweisen, bestimmen das Bild - in einer Krisenzeit suchen die Menschen nach Verlässlichkeit, wollen Vertrauen. Selbst Trump wird immer häufiger eingeholt von den Realitäten, die seine eigenen Wahrheiten als Lügen entlarven.

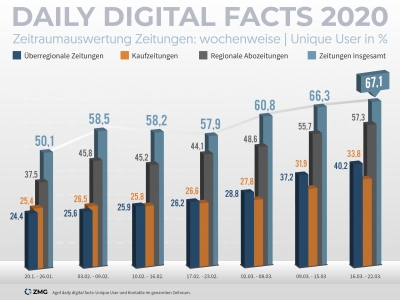

Von der Krise profitieren auch die Tageszeitungen. Corona-Pandemie steigert das Bedürfnis nach vertrauenswürdigen Informationen, meldet der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger (BDZV). Schließlich geht es um einen selbst. In der vergangenen Woche (16.-22.03.) haben demnach mehr als zwei Drittel (67,1 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung von 16 Jahren an auf die Informationsangebote der Zeitungen im Web zugegriffen. Ende Januar lag die wöchentliche Reichweite noch bei 50,1 Prozent, das bedeutet ein Plus von 34 Prozent, zeigt eine aktuelle ZMG-Auswertung der AGOF daily digital facts.

Gerade regionale Nachrichten und Informationen zur Situation in der Heimat erweisen sich für die Menschen im Moment essenziell. Das dokumentieren auch die erheblich gestiegenen Zugriffe auf die Webseiten der regionalen Abonnementzeitungen. Sie sind das am stärksten nachgefragte digitale Zeitungsangebot und erreichten in der vergangenen Woche 57,3 Prozent der Bevölkerung. Das entspricht 39,4 Millionen Nutzern und einem Zuwachs von 52,8 Prozent seit Januar. - Update 20. Mai 2020

"„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“" vollständig lesen