Marianne und ihre Lienzinger Dorfgeschichte: Hirsch, Kriegsende, Tabakfädeln, Eissee und die Familie

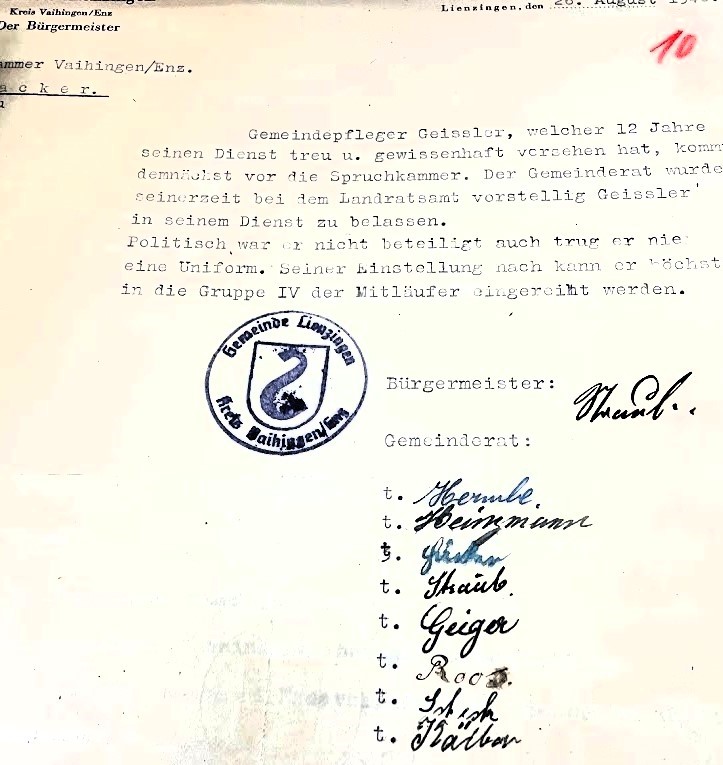

Zeitzeugin Marianne Mulfinger, geborene Geißler, 1928 im Hirsch geboren, erzählte am 25. Februar 2015 ihrem Neffen Hans Geißler und Martina Geißler unter anderem über Gottlob Friedrich Geißler, die Geschichte des Lokals, der Familie und dem Alltag in Lienzingen. Ein Projekt im Rahmen des 1250-Jahr-Jubiläums von Lienzingen 2016, dessen Texte, Fotos und digitale Gesprächsaufzeichnungen ein Schwerpunkt der von der Stadt im alten Rathaus geplanten Etterdorfstube sein sollten. Zuerst war das Rathaus 2016 noch nicht saniert wegen Verzögerung bei den Bauarbeiten, dann räumte die Stadt dem Christbaumständermuseum Vorrang ein. Im November 2019 eröffnet, litt die Einrichtung bald darauf, wie viele andere Museen auch, unter den Folgen der Covic-Pandemie. Wann nun die Stube eingerichtet sein wird, steht in den Sternen. Doch die Aufzeichnungen über die Gespräche mit Marianne Mulfinger sind auch ortshistorisch interessant. Deshalb werden sie nun in der digitalen Serie Lienzinger Geschichte(n) meines Blogs im Original veröffentlicht und sie so der Öffentlichkeit gesichert.

Dern Text verfassten Martina und Hans Geißler:

Marianne Geißler wurde als Tochter des Karl Geißler und der Rosa, geb. Sommer, am 14. Februar 1928 im Gasthaus Hirsch in Lienzingen geboren. Sie hatte noch einen älteren Bruder Hans Karl. Mariannes Großvater, Gottlob Friedrich Geißler, war schon Hirschwirt und hatte mit seiner Frau Marie Wilhelmine geb. Scheuerle aus Dürrmenz 5 Kinder.

Dem zweitältesten Sohn Karl Geißler war es, vergönnt das Gymnasium in Dürrmenz zu besuchen, er musste jeden Tag dorthin laufen. Nur bei ganz schlechtem Wetter hat ihn der Knecht manchmal mit der Kutsche nach Dürrmenz gefahren. Nach der Schule lernte er Bankkaufmann in Pforzheim. Karl Geißler reiste viel und hatte viele Bekannte nicht nur in Pforzheim, sondern darüber hinaus.

Als erst der Vater Gottlob und dann die Mutter Marie starben, musste Karl nach Hause kommen und den Hirsch weiterführen, was er dann auch zusammen mit seiner späteren Frau Rosa aus Haberschlacht bis zu seinem Tode 1958 tat.

"Marianne und ihre Lienzinger Dorfgeschichte: Hirsch, Kriegsende, Tabakfädeln, Eissee und die Familie" vollständig lesen