Das gab es schon: 60 Kinder und eine Erzieherin. Doch Lienzingens Bürgermeister würde mit der Kindergärtnerin sofort tauschen

Der Satz im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 3. Juli 1945, wenige Wochen nach der Befreiung von Lienzingen durch die Alliierten, überrascht: Der Kindergarten ist im Einverständnis mit dem Bürgermeister vorläufig von der evangelischen Kirche eröffnet worden und wird, wie bisher, von der Gemeindekasse mit 240 Reichsmark unterstützt. Der Gemeinderat behalte sich eine spätere Regelung zwischen der Gemeinde und der evangelischen Kirche vor, sowie das Verfügungsrecht über die Turnhalle. Das Schriftstück trägt die Unterschrift des vom französischen Militär eingesetzten Bürgermeisters Otto Knopf (STAM, Li B 323, S. 10).

Lienzinger Geschichte(n) – die lokale Serie im Blog geht weiter mit der Zusammenarbeit von bürgerlicher und evangelischer Gemeinde. Weiterer Schwerpunkt: Gerhard Schwab, Pfarrer und Fotograf - meine persönlichen Erinnerungen. Ein Kapitel in drei Teilen, hier Teil 2.

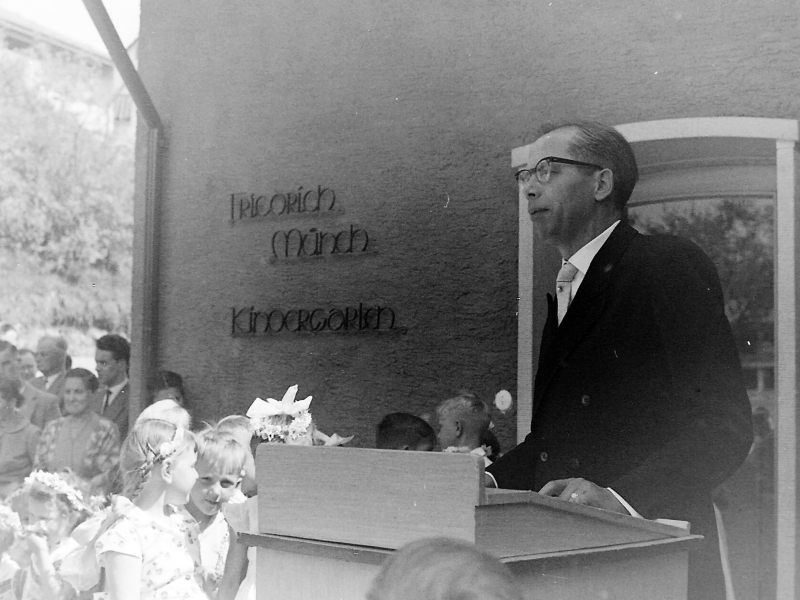

Nach Lienzinger Geschichtsschreibung begann das Kindergarten-Zeitalter im Ort erst im Mai 1959 mit der Einweihung des nach dem Mühlacker Unternehmer Friedrich Münch benannten Kindergartens am damaligen Mühlweg, der heutigen Friedrich-Münch-Straße. Karl Frank, seinerzeit Lienzinger Pfarrer, recherchierte dazu anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Friedrich-Münch-Kindergartens am 14. Juni 2009. Das Ergebnis: Während des Zweiten Weltkriegs bestand eine Kinderbetreuung. Dieser so genannte Sommerkindergarten war in der alten Turnhalle, dem inzwischen abgebrochenen Anbau an die Kelter, untergebracht. Das bewirkte, dass nach dem Krieg ein Kindergarten desto schmerzlicher vermisst wurde.

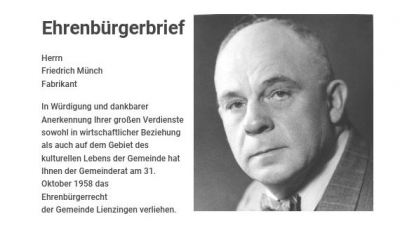

Fabrikant Friedrich Münch hatte mit seiner 45.000-Mark-Spende den Bau erst ermöglicht. Immerhin lässt das Ratsprotokoll von 1945 darauf schließen, dass es den Sommerkindergarten auch in der Zeit nach Kriegsende gab. Wie lange, bleibt allerdings offen. Das Gros der zunächst genannten 75.000 Mark Kosten hatte Münch gespendet, bis zur endgültigen Abrechnung des Projekts stieg der investierte gesamte Betrag auf 103.000 Mark. Letztlich blieben 12.000 Mark an der Kommune hängen, die dafür ein Darlehen aufnahm. In gut einem Jahr wurde 1958/59 das Kindergartengebäude erstellt und so konnte der Kindergarten am 19. Mai 1959 in Betrieb genommen werden (Richtfest: 5. Mai 1958). Die Einweihungsfeier fand am Samstag, 23. Mai 1959 statt – weitgehend im Freien.

Ich erinnere mich, dass wir Volksschüler dabei singen mussten. Allein daraus ergibt sich, dass ich nie einen Kindergarten besuchte, mangels Angebot. Als ich Jahrzehnte später dies einmal bei einer Debatte im Sozialausschuss des Kreistages erwähnte, lieferte ich eine Vorlage, die die Kollegin von den Grünen aus Maulbronn, Gerda Langohr, glatt verwertete. Ganz trocken ihr Kommentar: Des merkt m’r heut noch.

Jedenfalls übernahm die Evangelische Kirchengemeinde die Trägerschaft des Kindergartens, der Gemeinderat stimmte am 6. Februar 1959 dem Vertrag über den Betrieb zu sowie der Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Sinne des Paragrafen 1090 BGB. Es war die auf unbestimmte Dauer rechtliche Absicherung, dass die Kirchengemeinde in diesen Räumen der Kommune einen Kindergarten betreiben darf unter Aufsicht des Ortspfarrers. Ob diese Bestellung erfolgt ist? Der Oberkirchenrat erklärte sich bereit, nach Abschluss des in der Sitzung vorgelesenen Vertrags einen Beitrag in Höhe der Architektenkosten zu bewilligen (STAM, Li B 325, S. 244).

1970/71 wurde der Erweiterungsbau fertig gestellt und im September 1971 bezogen. Die Vorbereitungen unter anderem durch Grunderwerb reichten bis etwa 1964 zurück (STAM, Li B 326, S. 271). Es konnten nun 80 Kinder aufgenommen werden und es kamen auch 35 bis 38 je Gruppe. Die Kosten für den Erweiterungsbau beliefen sich auf 331.264 Mark, Münch spendete 30.000 Mark. Somit wurde der Vertrag zwischen Kirche und politischer Gemeinde neu geschrieben, mehr Lasten der Kommune zugeschoben. Trotzdem stimmte das Ortsparlament am 15. Januar 1971 zu. Künftig bezahlte die Kirchengemeinde an den durch Elternbeiträge nicht gedeckten Betriebskosten 25 Prozent, maximal 4500 Mark, sowie einmalig als Baubeitrag 20.000 Mark (STAM, Li B 328, S. 72).

Klärung 62 Jahre später. Kindergarten Friedrich-Münch befindet sich heute auf dem Grundstück Flurstück Nummer 1283/4. In dem zugehörigen Grundbuch existiert keine Dienstbarkeit zugunsten der evangelischen Kirchengemeinde. Wann das ehemalige, in dem Protokoll erwähnte Flurstück Nummer 1284 verändert wurde und ob für dieses Grundstück eine Dienstbarkeit bestand, lässt sich nicht mehr feststellen, bei einem Bestehen hätte diese aber übertragen werden müssen. Im aktuell gültigen Kindergartenvertrag (letztmals geändert am 26. April 1994) gibt es keine diesbezügliche Regelung. So das Ergebnis der aktuellen Recherche der Stadtverwaltung Mühlacker (meine Gemeinderatsanfrage S21-044-23 vom 27. April 2021).

Was kostete diese Einrichtung nun die Kommune? Der Bürgermeister legte dem Gemeinderat am 31. März 1967 eine Abrechnung fürs Jahr 1966 vor. Ausgaben von 17.166,37 Mark standen Einnahmen und Spenden von 8144,02 Mark gegenüber. Ungedeckt waren somit rund 9000 Mark. Drei Viertel erstattete die bürgerliche Gemeinde der Kirchengemeinde, ergo 6766 Mark, etwa 1200 Mark mehr als im Jahr zuvor. Die Elternbeiträge wurden damals für das erste Kind auf monatlich sechs Mark, für jedes weitere Kind auf drei Mark festgesetzt. Mechthild Brucklacher, geborene Röck, erste Leiterin des Kindergartens bis April 1962, musste ganz allein mit bis zu 50 Kindern die Aufgaben einer Erzieherin auf ihrer ersten Stelle bewältigen. 45 Kinder wurden am ersten Tag, dem 20. Mai aufgenommen, acht folgten in den nächsten Wochen und Monaten. Die Nachfrage war jedenfalls groß (Karl Frank, Pfarrer in Lienzingen 2002 – 2014, jetzt Hohenacker, Stadt Waiblingen. Vortrag zum 50-Jahr-Jubläum des Kindergartens, 14. Juni 2009, in der Gemeindehalle Lienzingen).

Ein Konflikt tat sich auf. Der Bürgermeister beklagte, sowohl Pfarrer Schwab als auch die Kindergartenleiterin Renate Claussen lehnten es ab, mehr als 55 Kinder aufzunehmen. Er, Allmendinger, halte es dagegen für vertretbar, dass eine Kindergärtnerin mit einer Helferin mindestens 60 Kinder zur Anmeldung zulassen müssten, weil nie alle Kinder gleichzeitig anwesend seien. 1965 sei die Einrichtung im Durchschnitt von 43 Kindern besucht worden. Das Gesundheitsamt korrigierte ihn 1967, von diesen 55 angemeldeten Kindern erscheinen täglich etwa 50 bis 52, zitierte Frank. Der Schultes ließ nicht locker: Ich bin der Meinung, dass zwei Kräfte mindestens 60 Kinder betreuen können, während die andere Seite nicht mehr als 55 Kinder aufnehmen will ... Ich würde mit der dienstlichen Beanspruchung einer Kindergärtnerin sofort tauschen.

Ein Konflikt tat sich auf. Der Bürgermeister beklagte, sowohl Pfarrer Schwab als auch die Kindergartenleiterin Renate Claussen lehnten es ab, mehr als 55 Kinder aufzunehmen. Er, Allmendinger, halte es dagegen für vertretbar, dass eine Kindergärtnerin mit einer Helferin mindestens 60 Kinder zur Anmeldung zulassen müssten, weil nie alle Kinder gleichzeitig anwesend seien. 1965 sei die Einrichtung im Durchschnitt von 43 Kindern besucht worden. Das Gesundheitsamt korrigierte ihn 1967, von diesen 55 angemeldeten Kindern erscheinen täglich etwa 50 bis 52, zitierte Frank. Der Schultes ließ nicht locker: Ich bin der Meinung, dass zwei Kräfte mindestens 60 Kinder betreuen können, während die andere Seite nicht mehr als 55 Kinder aufnehmen will ... Ich würde mit der dienstlichen Beanspruchung einer Kindergärtnerin sofort tauschen.

Allmendingers Rechnung: Wenn nur fünf Kinder zusätzlich aufgenommen werden würden, kämen durchschnittlich 50 täglich, an Elternbeiträgen aber zusätzlich 1000 Mark. Seine Meinung sei auch von übergeordneter Stelle als tragbar vertreten worden, zumal in anderen Kindergärten eine Erzieherin mehr Kinder betreue. Hinweise, um wen es sich bei der übergeordneten Stelle handelt und welche Einrichtung pro Kindergärtnerin mehr Anmeldungen zulässt, finden sich allerdings in der Sitzungsniederschrift nicht. Beschlossen wurde nichts (STAM, Li B 327, S. 157).

Gerhard Schwab hatte dem Schultes die Grenzen aufgezeigt.

Wobei noch nachzutragen wäre: Ich hatte den Pfarrer als Lehrer im Religionsunterricht in der ersten Klasse, noch im Schulgebäude an der heutigen Kirchenburggasse. Dort passierte der Vorfall, den ich nun eingestehen will. Ich trieb ihn zur Weißglut durch Klopfen an die Wand in der letzten Reihe, wohin er mich an diesem Morgen schon strafversetzt hatte. Irgendwie legte ich nach, so dass er jede Fassung verlor, mich nach vorne vor die Klasse zitierte und auf die leicht geneigte Schreibfläche der ersten Bank legen ließ. Er holte den Zeigestock und verdrosch mich – weil aber in diesen alten fest verankerten und verbundenen Schulbänken die Tischplatte schräg war, versuchte ich mich den Hieben zu entziehen, rollte auf und ab, so dass er abwechselnd mein Hinterteil und die Holzbank mit dem Stock erwischte. In seiner Wut hatte er vergessen, den in der Bank sitzenden Peter Welz vorher in Sicherheit bringen zu lassen - ich habe noch immer das Bild vor mir, wie er versuchte, nach hinten oder zur Seite auszuweichen, auf dass ihn nicht auch noch einm Hieb erwischte. Kollateralschaden heißt das. Das Ende der zu jener Zeit noch erlaubten körperlichen Züchtigung: Als der Stock wieder auf Holz kam, krachte er ab.

Nicht deshalb, aber weil von ihm keine Hilfe nach dem Tod meines Vaters 1964 kam, meine Mutter und ich bis zur ersten Witwen- und Waisen-Rentenzahlung noch ärmlicher als sonst in der Herzenbühlgasse leben mussten, verabschiedete ich mich als 16-Jähriger bald nach der Konfirmation zum erst möglichen Termin von der Kirche, kehrte aber in der Nach-Schwab-Zeit zehn Jahre später zurück, revidierte den Austritt aus Überzeugung. Nichts zu tun hatte dies mit seiner Ermahnung, die ich als knapp 16-Jähriger erhielt: Mach des Deng weg, rief er mir zu, als ich mir ein kleines Spitzbärtchen wachsen ließ, das sich heute noch durch ein Foto nachweisen lässt. Es war ein richtiger Ratschlag, den ich – trotz Pubertät - auch befolgte. Er war eben doch eine Respektsperson.

Glückwunsch zum Abschluss des Kurses für häusliche Krankenpflege. Pfarrer Schwab gratuliert. Ich war der einzige Mann, der am Lehrgang teilnahm (aus Mühlacker Tagblatt, Februar 1975)

Inzwischen änderte ich meine Meinung: Kein Kirchenaustritt wegen des Pfarrers. Ich hatte die Sache abgehakt. So herrschte auch gute Laune, als er mir im Februar 1975 die Urkunde über meine Teilnahme am Kurs häusliche Krankenpflege im kleinen Saal der Gemeindehalle des noch selbstständigen Lienzingen überreichte.

PS: Nachdem im Jahre 1980 bereits 20 Kinder auf der Warteliste standen, wurde im Obergeschoss des Kindergartens ein Provisorium eingerichtet für eine Kleingruppe mit 14 Kindern. Sie sollte andauern bis zur Einweihung des neuen Kindergartens „Schneckenhaus“ in der Ringstraße. Allmendinger und Schwaben waren da längst auf dem Altenteil. Bauherr und Betriebsträger: die Stadt Mühlacker, zu der Lienzingen seit 1975 gehört. Sie will inzwischen beide Kindergärten durch einen einzigen richtig großen ersetzen. Mühlacker und sechs Gruppen, das ist aber eine andere Geschichte.

Fortsetzung folgt Teil 1 und Teil 3

Kommentare

Noch keine Kommentare